中国地球物理学会会讯第168期

目 录

科协精神

中国科协学会党建办公室关于学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神的通知

学会工作

中国大陆动力学专业委员会与云南大学地球物理系开展学科专业工作交流

学术交流

第一届π、NEWS全国大学生地震资料处理解释应用大赛在南京成功举办

中国地球物理学会工程地球物理专业委员会2024年学术年会会议纪要

中国地球物理学会固体矿产测井分会2024年学术年会暨地球物理勘探技术高级研修班会议纪要

中国地球物理学会工程地球物理专业委员会“2024年院士专家天山行”活动纪要

2024年第十二届青藏高原东部构造与地球物理研讨会(12-WTGTP)在黄冈召开

中国地球物理学会地球物理技术委员会第十一届学术会议在华中科技大学召开

地方学会

报道

各全国学会党组织:

党的二十届三中全会是在以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的关键时期召开的一次十分重要的会议。学习宣传贯彻好全会精神是各级党组织和广大党员干部当前和今后一个时期的重大政治任务。根据中共中央办公厅有关通知要求,按照中国科协党组学习宣传贯彻全会精神总体部署,现就全国学会党组织学习宣传贯彻工作通知如下。

一、把握精神实质。深刻理解全会作为新时代新征程上进一步全面深化改革总动员、总部署的重大意义,深刻把握进一步全面深化改革、推进中国式现代化的系统部署,深入领会把握进一步全面深化改革的主题、重大原则、重大举措、根本保证。一体学习贯彻好党的二十届三中全会精神和全国科技大会精神,在领会精神中统一思想,在把握实质中明确方向,在深化认识中推动工作。

二、精心组织推动。各全国学会党委、秘书处党组织要及时组织学习,精心做好安排。

全国学会党委要切实发挥政治引领作用。学会党委委员要率先落实党员关系所在党组织学习全会精神相关要求,并积极参与科协系统组织的研修培训,带头学思践悟,为扎实有序推进学会各项工作提供坚实思想保证。学会党委利用集体学习、“百名科学家讲党课”、学会重要会议和活动等,开展形式多样的学习交流,抓好分支机构党的工作小组的学习,带动秘书处党组织学习,大力营造学习宣传贯彻全会精神的浓厚氛围。要围绕中心工作,积极动员本学科本领域的院士、专家开展线上线下宣讲,用科技工作者语言阐述全国学会在推动进一步全面深化改革、加快实现高水平科技自立自强中的定位、作用,增强广大会员拥护改革、推进改革、投身改革的思想自觉和行动自觉,将学习成果转化为中国特色一流学会建设和科技社团服务高水平科技自立自强的实际行动。

全国学会秘书处党组织要把本通知要求和上级党组织工作部署紧密结合起来,开展符合学会秘书处党组织特点的党建活动,不断加深党员对全会精神的理解领悟,将学习成效体现在加强党员教育监督管理、提升组织生活质量、强化基层党组织建设等工作中,发挥好基层党组织的战斗堡垒作用。要充分调动秘书处党员抓改革、促发展的积极性、主动性、创造性,激励秘书处党员落实学会理事会和学会党委的重点任务,发挥党员先锋模范作用。

三、切实加强组织实施。全国学会党组织要高度重视,精心组织,加强统筹协调。严格落实意识形态工作责任制,强化对各自宣传阵地的管理。切实改进作风,力戒形式主义,将学习成效落实到凝心聚力进一步全面深化改革、引领推动一流学会建设、服务高质量发展上。学习宣传贯彻的有效做法和经验请及时报送中国科协学会党建办公室。中国科协学会党建办公室将加强与全国学会党委、与全国学会秘书处上级党组织的沟通协同,及时掌握相关情况。

联系人:韩金升 010-68512620

林旦旦 010-62103238

中国科协学会党建办公室

2024年9月11日

7月3—5日,中国地球物理学会2024年度全国秘书长联席会在青海西宁举行。来自各地方学会、分支机构、单位会员的代表以及学会秘书处工作人员等50余位代表参加了会议,胡敏副秘书长主持了会议。

会上,胡敏副秘书长带领大家深入学习了《科协文件关于推动中国科协学会团体标准化工作提质升级的若干意见》(科协发创字〔2024〕20号)、《中国科协办公厅关于印发《科技志愿服务标准化指引的通知》(科协办函宣字[2024]20号)、《社会组织基础术语》等文件,郭建副理事长兼秘书长借鉴地方学会经验,对团体标准进行了进一步解读,使与会者对团标工作有了更清晰深入的理解。

会议现场

胡敏副秘书长带领大家学习科协文件

会上开展了支部书记讲党课活动,郭建副理事长兼秘书长作为中国地球物理学会秘书处临时党支部书记,对全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会情况进行了介绍,并分享了心得体会。他在会上还通报了2024年学会工作安排,传达了科协论坛精神,针对学会治理、评奖、国际交流、党建强会、会员、专委会管理等学会工作重点、难点、痛点进行了指导和安排。

郭建副理事长兼秘书长在讲党课

会上进行了百名科学家讲堂课活动,我会副秘书长、科普工作委员会秘书长、自然资源部航空物探遥感中心周坚鑫教授到会以《学习理解新质生产力》为题,对新质生产力概念及内涵进行了解读,并围绕“北斗导航系统发展与应用简介”进行了科普报告,阐述了我国北斗卫星导航系统的历史背景、建设、特色、应用等情况,使与会者受益匪浅。

周坚鑫教授在作报告

学会副秘书长、《会讯》编辑部主编胡敏公布了2023年《会讯》投稿情况,并宣布了“优秀通讯员”获奖单位名单。2023年地方学会“优秀通讯员”获奖单位是山西省地球物理学会,分支机构“优秀通讯员”获奖单位是中国大陆动力学专业委员会。学会副秘书长薛国强教授为到会的获奖单位代表颁发了2023年“优秀通讯员”荣誉证书并合影留念。

薛国强副秘书长为2023年“优秀通讯员”获奖单位到会代表颁奖

陕西省地球物理学会代表冯宏、江苏省地球物理学会秘书长崔连军、山东省地球物理学会副秘书长刘海青、广西省地球物理学会秘书长马富安、湖北省地球物理学会代表郭鹏、宣传出版工作委员会主任刘少华、科普工作委员会秘书长周坚鑫、地球物理科技推广工作委员会薛国强、继续教育工作委员会及团体标准化工作委员会代表肖晴侠、固体地球物理委员会代表武澄泷、天灾预测专业委员会秘书长郭军、环境地球物理专业委员会主任杨进、流体地球科学专业委员会代表刘雷、工程地球物理专业委员会秘书长安志国、油气地球物理专业委员会秘书长杜启振、海洋地球物理专业委员会秘书长徐亚、井孔地球物理专业委员会秘书长丛健生、国家安全地球物理专委会代表牛超、固体矿产测井分会代表魏秋园、行星物理专业委员会代表石振、青年工作委员会代表高照奇、单位会员代表董世泰相继在会上进行了发言,对本单位近期工作进展及主要特色活动进行了汇报,分享了工作经验和感受、提出了问题和建议。大家在会上进行了自由交流和有效沟通,郭建秘书长、胡敏副秘书长对与会代表提出的问题进行了现场答疑。

参会合影

郭建副理事长兼秘书长最后进行了会议总结,对地方学会、各专委会所做出的大量工作表示了肯定,并提醒、督促专委会要及时开展学术活动。胡敏副秘书长也对未换届的专委会进行了敦促,她对6个地方学会、23个分支机构到会进行分享交流表示了感谢,宣布会议圆满结束。

会后组织部分与会代表到全国爱国主义教育示范基地、新中国第一个核武器研制基地——青海原子城进行了参观和学习,通过参观加深了代表们对“两弹一星”精神的理解,勉励我们奋斗相继、精神迭代,要将“两弹一星”精神薪火相传。

(学会秘书处)

2024年5月19日,中国地球物理学会韧性减灾与应急专业委员会成立大会暨“一带一路”地震地质灾害风险防控与应急学术交流会在京召开。中国工程院院士王复明、中国科学院院士彭建兵,中国地球物理学会副理事长李丽、应急管理部地震和地质灾害救援司副司长沈伟志、国家自然灾害防治研究院党委书记杨思全等出席了会议。来自中国水利水电科学研究院、同济大学、四川大学等单位的16位副主任委员、委员分享了他们的研究成果和心得,线上直播平台吸引了2300余名科研人员在线观看。

经中国地球物理学会常务理事会的审议与批准,韧性减灾与应急专业委员会正式成立,挂靠国家自然灾害防治研究院,由刘传正研究员担任主任委员,黄帅研究员担任秘书长。这一委员会的成立,标志着我们在“一带一路”自然灾害防治和应急管理国际合作建设上取得了重要突破,为未来的自然灾害防治和应急管理注入了新的活力。

国家自然灾害防治研究院副院长胡杰主持开幕式。中国地球物理学会李丽副理事长宣读了专委会成立的批复文件,并发表致辞,她表示韧性减灾得到了地球物理工作者和社会各界的热切响应和支持,体现了大家对地球物理学科发展的高度认同,应积极推动韧性减灾与应急事业的发展。

应急管理部地震和地质灾害救援司副司长沈伟志对专委会的成立表示祝贺,并指出加强自然灾害治理是广大人民群众的共同期待,他希望韧性减灾专业委员会与国家灾研院优势互补,促进共同发展。他还强调了引进国际先进技术与应急管理经验的重要性,以提升我国在韧性减灾与应急管理领域的影响力,并为国家应急管理能力的现代化提供支撑。

国家自然灾害防治研究院党委书记杨思全代表国家灾研院致辞,对专委会的成立表示热烈祝贺和殷切希望,感谢中国地球物理学会以及社会各界人士对国家灾研院工作的大力支持,肯定了灾研院在自然灾害学科建设、灾害防范关键技术研发等方面的成就与贡献。他指出,韧性减灾专业委员会汇聚行业智慧,希望提升自然灾害防治科技协同水平,推动产学研合作,为化解重大安全风险、深入推进应急管理体系和能力的现代化做出贡献。

大会邀请了王复明院士、彭建兵院士、郑宏教授作特邀报告。王复明院士作《地下工程水灾害防治技术的发展》报告;彭建兵院士作《盆地圈层作用与灾害效应》报告;北京工业大学郑宏教授作《加锚边坡稳定性分析的整体方法》报告。

大会还邀请十余名业内专家分享研究成果,水利部防洪抗旱减灾工程技术研究中心总工程师孙东亚作《我国山洪灾害防治技术体系及应用成效》报告;河海大学教授高玉峰作《峡谷/河谷场地地震波动理论及工程应用》报告;四川大学邓建辉教授作《白格滑坡研究为什么这么难?》报告;上海交通大学车爱兰教授作《地震滑坡易发性评价及其长期致灾机制》报告;应急管理部国家自然灾害防治研究院王中根研究员作《局地极端洪涝险情应急遥测告警智能化技术研究》报告;江西理工大学/河海大学丰土根教授作《复杂环境地下工程低碳智能施工控制研究》报告;大连理工大学年廷凯教授作《滑坡-堵江-涌浪灾害链模拟的流固耦合方法及其应用》报告;东北大学王述红教授作《极端环境条件下岩体边坡协同监测与智能感知技术——工程区灾害风险评级与韧性防控》报告;同济大学许建聪副教授作《高地应力软岩水工隧洞挤压大变形风险机制与智能控制关键技术》报告;江苏科技大学王丽艳教授作《废旧轮胎生态挡土墙韧性减灾控稳技术研究》报告;中国科学院武汉岩土力学研究所付晓东研究员作《堆积体滑坡岩土强度参数取值与堵江灾害情景模拟方法研究》报告;中国地质大学(武汉)窦杰教授作《AI协同驱动的同震滑坡智能识别与易发性评估大数据框架研究》报告;郑州大学杜明瑞教授作《基于纤维增强水泥砂浆的腐蚀混凝土管道喷筑修复技术研究》报告;河北工业大学张健新副教授作《装配式混凝土框架结构及其抗震韧性》报告。

大会汇聚了地球物理、工程地质、岩土工程等多领域科技工作者,推动了产学研的深度融合,分享了最新科研成果、示范案例。与会专家针对“一带一路”沿线重工程面临的地震地质灾害风险防控与应急领域面临的科学技术难题进行了深入探讨并出谋划策。这次会议将推动我国在地震地质灾害风险防控与应急等方面充分发挥地球物理、工程地质、岩土工程等多学科交叉创新和应用研究,提升“一带一路”沿线地震地质灾害风险的应对能力,为沿线重大工程建设和安全运营提供坚实的理论支撑。

大会由中国地球物理学会主办,应急管理部国家自然灾害防治研究院、“一带一路”国际灾害风险研究中心、《工程科学与技术》编辑部、河北省地震灾害防御与风险评价重点实验室承办,《成都理工大学学报》编辑部、《都市快轨交通》编辑部、同济大学、中国地质大学(武汉)、中国水利水电科学研究院、大连理工大学、河海大学、北京科技大学、青岛理工大学、北京博科测试系统股份有限公司、中国安能建设集团有限公司、中国港湾工程有限责任公司、中交第一航务工程局有限公司、中铁建电气化局集团第三工程有限公司共同协办。

(韧性减灾与应急专业委员会)

2024年8月22-23日,中国地球物理学会城市地下空间专业委员会成立大会暨地下空间探测与利用学术交流会在长春召开。中国工程院院士陈湘生、林君,吉林大学党委常委、副校长边铁,吉林省科协副部长孙晓楠,中国地球物理学会副理事长兼秘书长郭建、副秘书长胡敏等出席了会议。来自城建、能源、交通、安全、地矿、仪器研发等领域80多家高校、研究院所、企事业单位和师生代表200余人参加了会议。

中国地球物理学会副秘书长胡敏主持了城市与地下空间专业委员会第一届第一次委员会。会议选举产生了首届专委会委员,专委会首届主任、副主任和秘书。林君院士当选为专委会主任,陈洪胜、方广有、冯德山、冯晅、傅志斌、葛伟亚、黄清华、李世民、李成香、刘斌、谢雄耀、许献磊、王赟、王一博、王勃、吴丰收、曾昭发等当选为副主任,李静当选为秘书长。会议通过了中国地球物理学会城市与地下空间专业委员会管理办法。郭建副理事长兼秘书长希望中国地球物理学会城市与地下空间专业委员会积极发挥才干,推动教育链、人才链、创新链、产业链融合发展,努力推动地球物理在城市与地下空间领域的发展。

8月23日,吉林大学地球探测科学与技术学院院长曾昭发教授主持开幕式。边铁代表吉林大学致辞,他感谢社会各界对吉林大学的关心和支持,并介绍了吉林大学优势,肯定了吉大地学学科的成就和贡献。他指出城市地下空间已成为人类生存空间可持续发展的重大方向,其利用安全关系着经济繁荣发展和社会长治久安,希望依托吉林大学建设的城市地下空间专业委员会,能积极推动城市与地下空间探测技术与安全利用方法理论和技术的进步,为可持续发展作出新的更大贡献。

吉林省科学技术协会学会学术部孙晓楠副部长致辞中表示,在社会各界的支持下,吉林省科协近几年在科技创新,人才凝聚等方面取得了重大进步,希望中国地球物理学会城市与地下空间专业委员会和吉林省地球物理学会在新时代中发挥更大作用。

中国地球物理学会副理事长兼秘书长郭建在致辞中代表中国地球物理学会向专委会的成立表示祝贺,他介绍了中国地球物理学会的发展历程,肯定了吉林省地球物理学会和吉林大学取得的优异成绩。他强调,城市与地下空间专委会是创新的交叉领域,聚焦城市地下空间安全利用和灾害防御等重要方向,期待专委会充分发挥地球物理、工程地质、岩土工程等多学科优势,交叉创新,推动地球物理在城市地下空间领域的前沿工程技术创新。

中国地球物理学会浅地表地球物理专委会秘书长田钢教授代表兄弟专委会祝贺城市与地下空间专委会成立,并表达了加强专委会之间联系沟通的愿望。

陈湘生、林君、边铁、郭建等共同为中国地球物理学会城市与地下空间专业委员会揭牌。郭建等为专委会主任、副主任、秘书长颁发了聘书。

城市与地下空间专业委员会主任林君院士在表态发言中感谢中国地球物理学会支持,他表示将落实好中国地球物理学会城市与地下空间专业委员会管理办法,履行好责任,建设好专委会,共同为城市与地下空间利用和发展作出新贡献。

大会邀请了陈湘生院士、林君院士等10位院士、专家作特邀报告。陈湘生院士作《地铁地下车站双洞密贴顶管建造技术》报告;林君院士作《城市地下空间拖曳式电磁探测技术及装备》报告;中国科学院空天信息创新研究院方广有研究员作《城市与地下空间:探地雷达存在问题与发展方向》报告;建设综合勘察研究设计院有限公司傅志斌教授级高工作《地下水探测、工程影响评价与风险控制》报告;中国地质大学(北京)王赟教授作《城市CT:多分量面波技术》报告;中国矿业大学岳建华教授作《煤炭只能开采得透明地球物理支撑技术》报告;同济大学谢雄耀教授作《网络化地下空间复合底层深埋盾构隧道超前探测技术》报告;中国科学技术大学王宝善教授《利用分布式光纤传感技术感知城市地下空间》报告;中国地质调查局南京地调中心葛伟亚教授级高工作《创新地下空间探测技术支撑服务城市高质量发展》报告;吉林大学曾昭发教授作《天空地一体化道路塌陷监测与预警研究》。

大会汇聚了地球物理、工程地质、岩土工程、地下水、地下探测仪器装备等多领域学术界和产业界的科技工作者。深入探讨了地球物理技术在城市地下空间开发中的创新应用,促进了相关学科的交叉融合与协同发展。专委会的成立将推动我国在城市与地下空间安全利用与自然灾害防御等方面充分发挥地球物理、工程地质、岩土工程等多学科交叉创新和应用研究,进一步增强吉林大学在该领域的重要影响力。会议也加强了国际间的学术交流与合作,共同推动我国地球物理和城市地下空间领域的高质量发展。

大会由中国地球物理学会主办,吉林大学、中国地球物理学会城市与地下空间专委会承办,吉林大学地球探测科学与技术学院、吉林大学仪器科学与电气工程学院、自然资源部应用地球物理重点实验室、国家地球物理探测仪器工程技术研究中心、吉林省地下空间探测工程实验室共同协办。

(城市地下空间专业委员会)

中国地球物理学会铁道分会第三届二次技术研讨会于2024年7月17日在兰州市城关区召开。出席会议的会员单位有铁一、二、四、五、六院,中国铁设,中铁设计,中铁资源,中铁西南院,中铁西北院,中铁大桥院,中铁上海院,西南交通大学,劳雷公司,北京眷诚铁道工程技术有限公司,五维地科的代表共计80人。本次会议由中国地球物理学会铁道分会主办,中铁一院集团甘肃铁道综合工程勘察院有限公司承办。会议纪要如下:

1、开幕仪式由中国地球物理学会铁道分会秘书长谢昭晖主持,中国地球物理学会铁道分会常务副会长、中铁五院副总工程师王永国在致辞中对参加本次会议的领导和专家表示真诚谢意,对承办单位的周到安排表示肯定,对各单位的广泛参与表示感谢。中国地球物理学会副理事长兼秘书长郭建在致辞中对铁道分会成立以来的工作表示了肯定,对今后分会活动提出了要求和建议,介绍了学会的发展现状以及物探在国家重大工程建设中的作用和发展前景。中铁一院集团副总工程师杜世回代表承办单位对大会的召开表示祝贺,向与会的领导和嘉宾表示诚挚的欢迎,并预祝大会圆满成功。

2、本次会议以“铁路工程物探与检测技术在新领域的拓展应用”为主题,坚持以问题为导向,共有17位专家、同行针对工程实践中的问题案例进行研讨与总结,提出解决方法或指导性意见,研讨内容主要有以下方面:冻土物探方法的发展及应用;微震检测与预警技术;半航空物探技术新进展;地下空间开发方面物探技术的发展和应用;采空区综合物探技术;铁路地球物理一体化探测技术;超前预报纳入红线管理后,物探专业的应对策略;既有铁路病害整治物探新方法。

中铁一院集团甘肃铁道综合工程勘察院副院长李建平在闭幕式上作了总结发言。首先对与会单位和专家学者的到来与支持表示感谢。其次,对会议学术交流报告做了简要点评,并指出物探专业面临的挑战和机遇。最后表示本次会议达到了既定目的,取得了圆满成功。

本次会议会期一天,通过参会代表的共同努力,圆满完成了会议既定议程。相信在中国地球物理学会与铁道分会的指导下,会员单位密切交流,通过铁路物探工作者的不懈努力与创新,新阶段、新场景下的物探技术难题将会一一攻克,中国铁路工程物探事业也会蓬勃发展,取得新的更大成就。

(铁道分会)

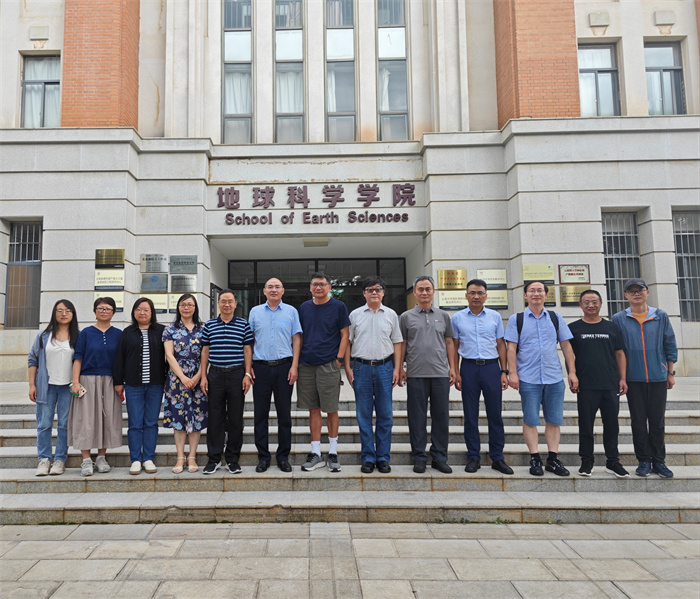

2024年7月19日,中国地球物理学会中国大陆动力学专业委员会组织专家到访云南大学地球科学学院地球物理系,与云南大学的老师们开展学科专业工作交流。交流会上,到会专家就地球物理学人才培养、云南大学地球物理学专业建设和博士学位点建设等问题开展了深入交流。此次交流活动由中国大陆动力学专业委员会(简称专委会)与云南省地球物理学会联合举办,旨在组织全国知名地球物理教授与学者,为提升地球物理学科建设和人才培养质量建言献策。

云南大学地球物理系裴顺平教授主持交流会并向与会专家详细介绍了地球物理系及地球物理学科教育的发展历史、教师队伍建设、本科生与研究生培养、科研平台建设等方面的最新进展,以及近年来在教学和科研方面取得的成果。与会专家根据云南大学地球物理系的学科与专业发展现状,纷纷给出针对性的意见和建议,认为云南大学地球物理系培养了大量优秀的地球物理本科生,但全国招收地球物理类研究生的教研单位还存在缺乏优秀地球物理本科生源的现实需求,培养具有专业素质的优秀学生任重道远;提出地球物理学科的发展,除了在课程设置和教学内容中更多融入最新科研成果、强调学科交叉以及进一步加强科研与教学的结合之外,应加强与行业机构及研究院所的合作,更积极地与其他高校开展联合学术交流或合作研究,加大多方式多渠道引进国内外一流专家的力度,早日申报成功地球物理类博士学位授予点,助力地球物理学科整体水平的提升。

专委会常务副主任中国地震局地震预测研究所研究员高原、专委会副主任清华大学杨顶辉教授分别介绍了这次交流活动的意义及关于学科建设和人才培养的建议,中国地球物理学会常务理事成都理工大学王绪本教授、北京大学周仕勇教授、中国地质大学(北京)李红谊教授、南方科技大学杨英杰教授、中国地质大学(武汉)郑勇教授等专家参加了这次工作交流会。云南大学地球物理系系主任解朝娣副教授、副主任李祥讲师、徐彦教授、刘云副研究员、贾兴华讲师等参加了座谈交流。

(中国大陆动力学专业委员会)

全球变化大地测量与遥感

召集人:江利明 汪汉胜 李 新 李志伟 张胜凯

提交会议的论文篇数37篇,年刊录用篇数 37篇;年会做报告人数34人,其中口头报告27人,张贴报告7人。

一、论文涉及的主要内容和主要成果

1、利用空间大地测量技术(卫星测高、GNSS、InSAR等)研究极地区域的冰下地形观测、冰川要素(物质平衡、冰流速等)的监测与变化分析。

2、利用空间大地测量技术和遥感技术研究亚洲高山区多年冻土、山地冰川的变化情况,及其灾害效应与环境影响。

3、基于卫星遥感观测与数值模拟的区域及全球水文监测与变化研究。

4、基于InSAR、GNSS等大地测量手段,研究其在地表形变监测、地球物理参数反演中的新方法,并在典型区域开展地表形变监测研究。

二、新的学术观点、新的学术增长点和科技动向

1、联合多源大地测量与遥感技术对全球变化(极地冰盖变化、多年冻土变化、海平面变化、地表形变等)进行多要素监测;

2、在碳达峰和碳中和背景下,空间大地测量技术存在较大的应用潜力;

3、联合空间大地测量技术与相关地球物理模型,在相关地球物理参数反演中具有较大的发展空间。

三、对本学科发展的展望和建议

1、集成多源大地测量与遥感技术,发展全球变化多要素、多尺度、多方位的综合监测体系;

2、破解“卡脖子”技术难题,发展国产P波段SAR卫星等,突破低轨卫星、下一代卫星重力和层析InSAR等前沿新技术,服务全球变化研究;

3、在大地测量与遥感观测结果的基础上,加强全球变化相关的交叉科学研究,比如极地冰盖变化主要驱动机制、青藏高原多年冻土退化的水碳效应等,反过来促进观测技术创新。

地震大地测量学

召集人:孙文科 许才军 申文斌 王 琪 付广裕 周 新 徐长仪

提交会议的论文篇数49篇,年刊录用篇数49篇;年会做报告人数48人,其中口头报告35人,张贴报告13人。

一、论文涉及的主要内容和主要成果

本专题(第59专题)围绕地震变形理论及应用、大地测量观测技术与方法、震源物理解释等问题,以口头汇报和张贴报告形式,进行了汇报和交流。根据所提交论文内容与会场报告,主要成果可以归纳为如下几个方面:

地震变形理论及应用:包括地震重力梯度理论及应用可能性、重力在地球变形问题中的作用、地震产生重力势能变化、大地震对临近区域的影响、旋转地震应变等。

地震与构造动力学:包括季节性水文负荷对地震活动的影响、西昆仑拉涨构造动力学机制、环太平洋稳态地震变形、青藏高原现今垂直运动、阿拉斯加俯冲带上地幔流变特征、地震变形模拟等。

GNSS与地震变形:青藏高原现今地壳隆升与多源地球物理效应、地震触发地下流体变化和断层慢滑动共同引起的强烈地壳形变、GPS约束下的天山地区块体及断层运动模型、以及多个地震例的GNSS同震变形等。

现代大地测量理论与应用:内部质量加载产生的负荷变形研究、地震序列破裂特征的大地测量和地震波约束、天山地区湖泊群水储量变化特征及其机理研究、藏东南地区冰川面积变化研究、以及不同地震的断层滑动分布研究等。

GRACE、InSAR与地震变形:夏威夷岛的2009-2014强烈干旱及其对地震活动的调节作用、由InSAR和余震数据限定的2021年海地7.2级地震的构造破裂模型、GRACE时变重力场模型不同版本数据质量比较、GRACE时变重力与中欧洪水研究、以及玛多、门源地震变形特征研究等。

形变信号提取技术与地震活动:包括2019年长宁地震的深部诱发机制--来自大地测量观测的新证据、亚洲高山区冰川5年以上趋势变化对大尺度流域非冰川水文变化的影响、新西兰慢滑移事件的时空特征分析等。

二、新的学术观点、新的学术增长点和科技动向

地震变形理论不断发展,如提出了地震重力梯度变化理论及其应用可能性、旋转地震应变理论、地震产生全球动力学参数变化、地球内部负荷变形理论等。

利用多源的大地测量手段监测地表变形、地震变形、反演断层滑动及地震活动性等。

对青藏高原冰雪融化等提出了最新计算结果,对青藏高原隆升问题提出了负荷改正的重要性等。

三、对本学科发展的展望和建议

地震大地测量学是近年来发展起来的新兴交叉学科。现代大地测量学的发展为研究地震引起的滑动变形、重力变化等提供很好的监测和研究手段,同时地震变形理论也为计算地震的各项物理量提供了有力支撑。这将为本学科的发展提供了十分有利的条件,必将成为一个重点发展的新兴研究领域。

地球重力场及其地学应用

召集人:孙和平 孙文科 申文斌 罗志才 付广裕 冯 伟 吴书清 胡敏章

提交会议的论文篇数70篇,年刊录用篇数69篇;年会做报告人数66人,其中口头报告57人,张贴报告9人。

一、论文涉及的主要内容和主要成果

本专题论文涉及的主要内容包括:重力场理论、卫星重力、航空重力、海洋重力、绝对重力、连续重力、地表流动重力、时钟重力位观测、地震重力变化、重磁联合反演、月球重力、重力均衡、重力反演、重力观测与应用、微弱重力信号探测、重力干扰改正、重力背景噪声、大气重力波和重力仪器研制等。主要成果体现在以下5个方面:

1、地表重力观测研究成果显著并在国家防震减灾中发挥重要作用

到目前为止,地球表面的重力观测仍是国际上地球重力场空间分辨率和观测精度最高的技术手段,在地球动力学信号探测、区域似大地水准面精化、卫星重力标定、地震危险区划定和地震震级预测等方面有重要的进展,在国家防震减灾中发挥越来越重要的作用。本专题特邀报告之一“中国大陆时变重力在地震应用研究进展”就是地震预测方面的内容,报告人祝意青教授是我国在用重力观测进行地震预测方面最著名的专家。报告以中国大陆近几年发生的所有大地震为例,展示了地表重力观测在地震预测方面的重要成果,说明地震预测结果在国家防震减灾中的重要作用,呼吁感兴趣的年轻学者投入这方面研究,继续为国家防震减灾服务。本专题特设一个环节专门讨论“地震重力时空变化”,深入讨论地震重力变化的机制、幅度、与地震活动性的关联性、变化率、典型地震前后地方重力变化、地震卫星重力变化等,国内相关学者给出了该研究方向的最新结果和面临的难点问题,推动了重力观测在地震中的应用。另外,利用超导重力仪技术研究地球动力学微弱重力信号取得新进展,学生杨伟伟的报告“基于超导重力仪的自由核章动时变性研究”就是其中的突出成果之一。

2、我国重力观测仪器设备研制取得可喜进展

一直以来,我国的重力观测仪器设备都受制于国外(特别是美国),到目前为止我国使用的大部分重力观测设备还是国外进口的,某系列绝对重力仪到目前还被限制进口,是国家的卡脖子关键技术之一。可喜的是,近一二十年来,我国的重力观测设备研制取得突破性进展,中国科学院精密测量科学与技术创新研究院、华中科技大学、中国科技大学、浙江工业大学、中国计量科学研究院、清华大学等多家研究机构和院校都已经研制出了接近或超过国际水平的重力观测设备(包括量子/落体式绝对重力仪、超导重力仪/重力梯度仪、MEMS重力仪/重力仪梯度仪、弹簧静态/流动重力仪等),都已有了样机,有些设备已经或正在商业化,填补了我国重力观测设备方面的空白,有望解决了国外在该领域的卡脖子技术问题。本专题特邀报告之一“量子重力仪—从静态到动态测量”就是浙江工业大学林强教授介绍量子重力仪研制的进展情况。另外本专题特设一个“重力仪器研制与实验”环节,介绍了我国在各类重力观测设备研制方面取得的新进展,学生杨璐嘉的报告“高精度MEMS相对重力仪230天长期静态测试结果”就介绍了华中科技大学在MEMS相对重力仪的最新测试结果。

3、卫星重力研究和发展迅速

在全球重力场的时空变化方面,卫星重力观测体现出其无可替代的作用,在地球重力场模型、全球质量迁移、地球动力学等方面发挥了重要作用,特别是水资源的监测、冰川融化、区域水储量变化、全球/区域水平衡等方面取得重要成果,是国家水资源监控的可靠技术手段。但是,直到去年我国才发射我国自主的重力卫星,卫星重力的观测技术与国际上相比仍有一定差距,达到国际水平需要科研人员的不懈努力,重力卫星方面的成果目前仍大都用的是国外的观测资料或再分析数据。我国目前已经有了自己的重力卫星,如何利用好我国重力卫星数据,结合国际上的重力卫星观测数据,构建更为精确的全球重力场模型,是今后一段时间内研究的重点。由此可见,我国卫星重力研究和应用发展迅速,在不久的将来,或能达到或超过国际水平。本专题特设“卫星重力观测与应用”环节,其中有利用国际卫星重力观测资料方面的研究成果,也有我国重力卫星设计方面的展示,在卫星重力观测理论、数据处理、软件和应用等方面成果显著。本专题的1个专题报告和1个特邀报告都与卫星重力相关,专题报告是武汉大学申文斌教授的“全球大地水准面模型GGM2022及其精度评估”,特邀报告南方科技大学冉将军副教授的“高精度地表质量迁移Mascon建模进展与挑战”。推荐获奖学生刘书豪口头报告“A Variable-scale Non-isotropic Gaussian- variant Convo- lution Filter for GRACE”是卫星重力数据处理方面的内容,其张贴报告是卫星重力数据处理软件方面的内容,成果突出;另一名获奖学生闫政文的报告“三重力卫星星座设计及其引力地震学潜在价值分析”,是我国重力卫星设计方面的内容。

4、重力场理论与重力反演继续深入研究

理论与观测是地球重力场研究的两个方面,两者相互促进,不可或缺。本专题作为国内重力方向的集中成果展示,每年度重力场理论和重力反演都会有不同程度的进展,有的是新的数据,有的是新的方法,反映了上一年度在该方面的新进展。理论进展比较难,但是每一个小的进步都推动地球重力场的研究向更深发展。本专题每年都设“重力场理论和重力场反演”方面的环节,为国内学者交流理论研究进展提供交流平台,促进我国在地球重力场理论研究继续深入。学生陈晓东报告“基于航空重力观测反演浅海海域海底地形”就涉及重力场理论和反演方面的内容。

5、月球和火星重力场成为重力场研究的新热点

随着国际太空战略的竞争和我国的探月工程、月球国际科研站大科学工程等计划,月球和火星的重力场研究正在逐步成为重力场研究中的新热点。我国在月球重力场研究方面目前还是在跟踪国际前沿研究,最为根本的原因就是没有第一手的观测资料,相信随着我国太空探索的快速发展,该领域将迎来新的发展机遇。尽管如此,利用理论模拟或国际公开的观测资料,国内已经开展了一些初步的研究,在本次年会上首次展示了一些研究成果,期待更多学者关注并投入到该研究方向。学生姜衍的报告“基于卫星重力数据识别月球隐伏撞击坑”就是其中代表性成果。

二、新的学术观点、新的学术增长点和科技动向

新的学术观点:(1)地表重力观测结果可进行中短期地震预测,如果重力观测资料质量较好,预测危险区范围、地震震级大小、震源位置等都相对比较准确,可作为国家防震减灾依据。(2)卫星重力在监测全球质量迁移和获得全球静态重力场方面不可或缺,应加快自主重力卫星观测资料处理和应用,结合国际观测资料,构建更为精确的全球地球重力场模型。(3)我国重力观测设备研制取得可喜进展,有望解决本领域的卡脖子技术问题。(4)利用高精度的时间观测,可实现不同地点的位差观测,有望在全球高程统一方面提供关键技术。

新的学术增长点和科技动向:(1)利用我国自主重力卫星观测资料构建全球地球重力场模型。(2)月球和火星重力场研究正在逐步成为重力场研究的热点问题。(3)海洋重力测量无论从观测技术和数据分析等方面都需要继续深入研究。(4)高精度时间观测有望实现全球高程统一。

三、对本学科发展的展望和建议

地球重力场是地球的基本物理场之一,其监测和研究应用在多个领域都有重要意义和实际应用。在本年度专题各报告的基础上,提出本学科展望与建议如下:(1)继续深入研究重力在地震预测中的关键作用,为国家防震减灾服务;(2)持续推进我国自主重力卫星观测数据的分析应用;(3)建议国内科研机构和院校开展月球和火星重力场研究,为我国抢占该领域的科技制高点,也为我国太空探索服务;(4)深入研究海洋重力,为我国深海战略服务。

地幔和地核:结构、动力过程、物质组成及和浅部的相互作用

召集人:孙道远 俞春泉 毛 竹 冷 伟 倪四道 宋晓东 孙新蕾

提交会议的论文篇数35篇,年刊录用篇数35篇;年会做报告人数35人,其中口头报告25人,张贴报告10人。

一、论文涉及的主要内容和主要成果

主要内容:论文主要分别从地震学观测、高温高压实验和理论计算以及动力学方面讨论了地幔过渡带、核幔边界和地核的结构与物理、化学性质以及动力学过程。

主要成果:发展了一系列基于接收函数、全波形反演的高精度地幔过渡带起伏和上地幔结构成像的地震学方法;定量分析了东北太平洋洋内俯冲对夏威夷地幔柱漂移拐弯的影响;约束了全球一维衰减模型;获得了中美洲下方D''间断面的高度及横向起伏特征;利用机器学习模型自动化识别了地核前驱波和多次波;约束了核幔边界ULVZ结构;地幔和地核重要硅酸盐和Fe合金结构相变、声速、弹性性质的实验测量和理论计算的相关报告为地球内部物质交换、核幔精细结构和小尺度不均一性形成机制带来新的认识。

二、新的学术观点、新的学术增长点和科技动向

随着地震数据的不断积累,机器学习算法有望实现地震震相的自动识别,大大提高工作效率;台阵去噪技术有望在弱信号提取方面发挥重要作用;实验和理论计算带来新的地幔物质热导率数据为进一步揭示地球内部热结构和演化过程奠定基础;地磁急变与核幔耦合、地核复杂特性的地震学观测相关报告对查明地磁场运行机制和地核结构特征具有重要意义。

三、对本学科发展的展望和建议

地球深部研究涉及地震学、矿物物理学、地球动力学等多学科,需要多学科加强交流、交叉融合。鼓励青年学者多做创新型研究工作,多交流合作。建议可以考虑合并其他几个关于地球和行星深部相关的几个专题,以便更好的交流。

岩石圈构造与大陆动力学

召集人:田小波 陈 赟 赵俊猛 杨顶辉 于常青 李惠民 高 原 卢占武

提交会议的论文篇数72篇,年刊录用篇数72篇;年会做报告人数72人,其中口头报告48人,张贴报告24人。

一、论文涉及的主要内容和主要成果

2023年本专题的内容主要集中在以下9个方面:

1、青藏高原陆-陆碰撞带地壳岩石圈变形及其机制研究。

2、印度与欧亚露露碰撞的远程作用。

3、青藏高原东南缘地壳物质逃逸及其与地震灾害的关系。

4、古地幔深部结构及其对岩石圈的改造与现代板内火山深部。

5、华北克拉通东、北部岩石圈结构及其与西太平洋俯冲的动力学关系。

6、克拉通中岩石圈界面的形成机制及在克拉通破坏中的作用。

7、华南大陆的地壳、岩石圈结构及其演化过程。

8、岩石圈厚度、地温场、及流变学结构研究方法。

9、全国壳幔结构模型构建及其特征。

二、新的学术观点、新的学术增长点和科技动向

1、提出下地壳地震波速度低可能是岩浆对石榴石的蚀变的结果。

2、青藏高原南北向裂谷可能以多种不同形成过程。

3、榴辉岩的缓慢排出可能导致增厚地壳或俯冲板片的长期稳定。

4、在远程作用下,陆内继承构造对大陆变形起到主导作用。

5、提出多种产生中岩石圈界面的成因(水、碳酸盐化、通道流),及其对克拉通岩石圈稳定性的影响和在破坏中的作用。

三、对本学科发展的展望和建议

为了本学科的可持续的健康发展,建议多开展学术交流、学术合作,增强大陆动力学与其他学科的交叉,拓宽思路,聚焦重大科学问题,联合多个团队实施重点突破。

古地磁学与地球动力学

召集人:刘青松 杨振宇 潘永信 黄宝春 杨天水

提交会议的论文篇数29篇,年刊录用篇数29篇;年会做报告人数29人,其中口头报告20人,张贴报告9人。

一、论文涉及的主要内容和主要成果

构造古地磁学研究进展包括(1)“印度-亚洲大陆碰撞及其远程效应”;(2)“新特提斯洋裂解”;(3)“哥伦比亚超大陆再造”;(4)“华南、祁连、东亚大陆边缘重磁华和构造演化”等。例如,孟俊教授围绕“大印度岩石圈范围争论”,通过构造磁学与放射虫研究相结合,厘定桑单林剖面年代与古纬度,确定了白垩纪2000-3000km大印度岩石圈的存在,限定印度-亚洲大陆为55-50 Ma穿时碰撞。边伟伟副教授提出印度-亚洲大陆碰撞前拉萨地块从西向东位于~22.9°—10.1°N,并呈北西南东向(~298°-296°)排列。马义明教授主要讲解了拉萨地体在~210-188 Ma从东冈瓦纳裂解揭示的西藏单向汇聚动力学机制。徐慧茹副教授通过对华北克拉通古元古代末期形成的基性岩墙群和熊耳火山岩开展岩石磁学、磁组构和构造磁学工作,获得了华北克拉通17.8亿年大火成岩省的岩浆侵位机制和该时期的高精度古地磁极,并据此探讨了华北克拉通在哥伦比亚超大陆中古地理位置的重建方式。赵汉卿副教授对华北克拉通东部新元古代早期淮北群赵圩组和倪园组的古地磁研究,揭示了华北克拉通在罗迪尼亚超大陆聚合期经历了大规模的纬向位移。董进副研究员通过对泥河湾盆地NHA钻孔进行磁性地层学研究,揭示泥河湾盆地开始沉积的时间约为4.39 Ma以及盆地构造演化过程。研究生申琪、幸龙云、马嘉辉和谭金生分别就四川盆地西南缘~128-42 Ma脉冲式逆时针旋转及其对印亚汇聚的响应、拉萨地块中二叠世古地磁学和年代学研究及其对新特提斯洋演化的启示、南羌塘地块晚白垩世古地磁学和年代学新结果:对青藏高原红层古地磁数据可靠性及羌塘地块形状的贡献、以及祁连造山带中生代古地磁新结果及其地质意义进行了研究。

环境磁学、古地磁学与环境演化方面的研究进展包括(1)“铁肥对海洋碳循环的调控”;(2)“地球磁场古强度变化及地磁异常”;(3)“磁性地层年代及相关岩石磁学效应探究”等。例如,李永祥教授围绕“新元古代晚期地磁场极性频繁倒转”等相关研究,探究发现晚寒武纪地磁场异常,其变化表现为极性高频倒转期、短暂反极性期、罕见异常期和极性稳定期。仲义副教授通过多圈层耦合过程与生物生产形成机制结合研究,深入探究晚中新世碳循环调控机制,发现磁小体含量与海水氧化还原(氧含量)密切相关,指示了陆源输入、古生产力指标等信息,揭示了在全球变冷趋势下,从青藏高原东北部快速隆升,到全球CO2含量下降的效应过程。吴魏伟研究员根据深海地幔岩的蛇纹石化在海底磁异常中所扮演的重要角色,通过对大西洋中脊(7-8°N)蛇纹石化地幔岩岩石磁学研究,对不同程度蛇纹石化的岩石矿物的不同特征进行探究描述。曹伟博士通过磁学、化学、矿物学、光学等多种手段相结合,利用漫反射光谱定量赤铁矿,研究发现不同沉积物中所提取的赤铁矿信息具有明显的空间分布特征,与区域气候变化具有密切联系,指示了气候变化规律。郑妍博士就“对比分析甘肃临夏盆地的磁性地层沉积序列所出现的矛盾”一问题进行重新拟定分析,针对盆地底部沉积以及三趾马动物群,建立哺乳动物化石序列进行对比追溯,指示生物协同演化特征。李园洁博士通过选取中大西洋、南大西洋四个不同区域叠加剖面呈现不同时间段的异常,将综合剖面与其他记录进行比较,发现古强度变化与地幔活动有关,探讨了白垩纪超净磁带期间地球磁场古强度的波动变化。研究生闫秀丽、赖一铭和罗鑫分别就同震摩擦升温与热液活动的岩石磁学记录:以2008年汶川地震地表破裂带为例、秦岭造山带晚三叠世沙河湾环斑花岗岩磁组构与矿物组构的对比研究和深圳考古陶片记录的6000年前东亚地磁场地质特征进行了研究。

二、新的学术观点、新的学术增长点和科技动向

构造古地磁学研究进展包括(1)“印度-亚洲大陆碰撞及其远程效应”;(2)“新特提斯洋裂解”;(3)“哥伦比亚超大陆再造”;(4)“华南、祁连、东亚大陆边缘重磁华和构造演化”等。

环境磁学、古地磁学与环境演化方面的研究进展包括(1)“铁肥对海洋碳循环的调控”;(2)“地球磁场古强度变化及地磁异常”;(3)“磁性地层年代及相关岩石磁学效应探究”等。

三、对本学科发展的展望和建议

古地磁学科两个方面主要发展趋势,一是在研究领域方面,围绕地球早期超大陆重建、青藏高原隆升和全球变化等地球科学热点和难点问题,探讨地球早期地球磁场特征,解决印度板块的基本规模和高原内部演化的运动学特征。二是在研究方法方面,进一步体现了古地磁学和其它学科方法的紧密结合,尤其是与同位素年代学和古生物学的结合,为解决一些地学领域的焦点难题,提供了新的认识。未来继续将多种方法与古地磁学与环境磁学相结合,将海-陆视为一个完整的体系,探讨海、陆环境变化之间的耦合和响应。

陆陆碰撞带深部结构和动力学意义

召集人:裴顺平 赵俊猛 陈永顺 徐 强

提交会议的论文篇数30篇,年刊录用篇数30篇;年会做报告人数30人,其中口头报告21人,张贴报告9人。

一、论文涉及的主要内容和主要成果

论文涉及的主要内容包括了青藏高原,伊朗高原,中亚造山带以及帕米尔高原等这些典型陆陆碰撞带的岩石圈和地幔过渡带的速度结构,壳幔变形机制以及土耳其双震和青海玛多地震的破裂过程。论文的主要成果可以归纳为:(1)数值模拟以及地震学的观测表明印度板块和塔里木盆地西南缘的直接碰撞,触发了塔里木盆地的顺时针旋转和天山的活化,而岩石圈性质的差异决定了西天山的分布式缩短增厚陆内变形,中天山挤压变形和东天山伸展拉张变形;(2)印度-欧亚板块主碰撞带深地震反射剖面揭示了主碰撞带存在地壳净生长,巨厚地壳的成因归功于南拉萨地体存在的全地壳尺度新生地壳物质的挤压增厚以及印度地壳俯冲过程中形成的背型堆垛构造;(3)多种地震学观测联合约束了秦岭下方存在的小尺度的东向地幔流。

二、新的学术观点、新的学术增长点和科技动向

新的学术观点:(1)帕米尔高原东部的中等深度地震与榴辉岩粘性排出有关;(2)定结-申扎和亚东-谷露两条裂谷中间区域的电性结构显示拉萨地体南部的下地壳为高阻特征,和已有结果认为的普遍呈现低阻的特征不一致;(3)印度下地壳的底冲( underthrusting)和纯剪切这两种机制主导了东构造结核心区的地壳变形;(4)提出强震发生的“铆钉”模型,即存在跨断层的高强度的结构异常体造成断层闭锁而容易积累应力,该模型成功预测了泸定地震的震级和位置。

新的学术增长点:2023年土耳其双震产生的深部结构和孕育机制;强震发生的控制性因素。

三、对本学科发展的展望和建议

展望:(1)通过布设密集的短周期仪器,极大地提升了对于断裂和震源区精细结构的认识;(2)机器学习方法在地震学上应用,目前在识别震相和到时方面取得了重要进展。

建议:推动存量地震数据的共享。

板块构造和地球动力学过程:数值模拟、物理实验和观测约束

召集人:李 杨 黄金水 张 南 冷 伟 李忠海

提交会议的论文篇数25篇,年刊录用篇数25篇;年会做报告人数25人,其中口头报告17人,张贴报告8人。

一、论文涉及的主要内容和主要成果

论文主要涉及全球动力学、区域动力学、海洋固体动力学和行星动力学四个方面内容。主要成果包括全球岩石圈应力计算结果,西南太平洋俯冲带三维形态,新海洋大火成岩省的发现。

二、新的学术观点、新的学术增长点和科技动向

本专题显示了国内近期在行星动力学方向有了长足发展。也开始有初步的熔体-地幔双相流解释地球化学信号的计算。

三、对本学科发展的展望和建议

希望在核幔耦合动力学能有萌芽;在行星动力学领域能涌现达到国际水平的研究。

地球流体系统及其资源、环境和灾害效应

召集人:罗 群 欧光习 陶士振 胡宗全 周新桂 仝志刚 李 营 陈建文

提交会议的论文篇数23篇,年刊录用篇数23篇;年会做报告人数23人,其中口头报告12人,张贴报告11人。

一、论文涉及的主要内容和主要成果

23篇论文,内容包括以下几个方面:(1)岩浆作用物质-能量效应的油气成藏意义;(2)碳封存与碳中和;(3)氦气资源特征、形成条件与富集因素;(4)地下烃类流体垂向微渗漏;(5)常规与非常规油气成藏机理与富集规律。

二、新的学术观点、新的学术增长点和科技动向

1、构造了岩浆作用物质-能量耦合效应控藏模式;

2、揭示了碳封存与碳中和的相互作用机理;

3、明确了氦气资源特征、形成条件与富集因素。

三、对本学科发展的展望和建议

1、加强对氢、氮等稀有气体(流体)成藏条件与富集规律的研究;

2、深化深部流体对油气的有机、无机形成的研究与评价;

3、建议研究其它星球的流体特征并与地球的流体特征比较。

青藏高原东缘深部地球物理与大陆动力学研究进展

召集人:王绪本 李秋生 金 胜 高 原 陈小斌 卢占武 余 年

提交会议的论文篇数33篇,年刊录用篇数33篇;年会做报告人数33人,其中口头报告24 人,张贴报告9人。

一、论文涉及的主要内容和主要成果

论文主要是近年在地震、电磁、重力等方法发展的新技术及其在青藏高原东缘的最新应用成果。主要成果包括以下几个方面:(1)区域性地球物理研究成果,如中国地质科学院李秋生研究员的《印度-亚洲斜碰撞触发的岩石圈局部拆沉和克拉通边缘活化》和中山大学郭晓玉教授的《青藏高原东缘全地壳尺度精细结构及大陆增生》成果;(2)局部精细探测结果与分析成果,如中国石油集团东方物探公司杨占军教授级高工的《羌塘盆地中部高山区重力低地质成因分析》;(3)动力学演化机制研究成果,如中国科技大学程世华博士的《地壳低速区揭示的青藏高原演化机制》;(4)地震各向异性研究成果,如中国地震局地震预测研究所夏新宇同学的《青藏高原东北缘及邻区岩石圈方位各向异性》;(5)多个区域的电性结构研究成,如应急管理部国家自然灾害防治研究院陈小斌研究员的《青藏高原东南缘三维电性结构及其动力学意义》。

二、新的学术观点、新的学术增长点和科技动向

成都理工大学王绪本教授团队提出的“基于廊带约束的三维大地电磁处理技术”可在保证方法分辨率的同时有效减少测点数和节约勘探成本,具有较好的推广应用价值。

三、对本学科发展的展望和建议

综合地球物理研究是有效提高地球物理方法应用效果的研究思路,应有效发挥各种地球物理方法的优势,为解决区域和局部地球物理问题提供更可靠的依据。

沉积盆地矿产资源综合勘察

召集人:于常青 姚永坚 邹长春 魏 斌 尹宏伟 李 明

提交会议的论文篇数19篇,年刊录用篇数19篇;年会做报告人数19人,其中口头报告11 人,张贴报告8人。

一、论文涉及的主要内容和主要成果

论文主要涉及油气勘探、铀矿勘探、钾盐勘探和深部地质结构分析等几个方面。其中油气勘探中关于页岩气多尺度分析研究、钾盐勘探中关于油钾兼探和钾盐测井分析以及利用综合地球物理方法结合地质分析开展深部地质结构综合分析方面取得一些新的进展和认识,对相关学科发展具有重要意义。

二、新的学术观点、新的学术增长点和科技动向

1、中石油的魏斌教授提出的多尺度耦合页岩气评价技术;

2、中山大学万志峰教授的走滑属性与油气勘探关系研究;

3、范鹏啸同学提出的深部地质结构综合地球物理探测方法;

4、钾盐勘探的测井分析方法和油钾兼探思路在塔里木的实践;

5、海域天然气水合物综合评价技术。

三、对本学科发展的展望和建议

1、开展多学科、多方法、多尺度的综合研究,是今后盆地综合勘察的方向;

2、加强深部地质结构综合研究对盆地综合矿产探测非常有利;

3、加强海域的综合地质地球物理研究。

青年地球物理论坛

召集人:宗兆云 王一博

提交会议的论文篇数15篇;年会做报告人数15人,其中口头报告15人。

一、论文涉及的主要内容和主要成果

本专题报告,主要涉及以下几方面内容:

1、多卫星测量空间磁场重构与分形线区分析技术;

2、行星际激波脉冲电场与日地空间电流结构分析技术;

3、地震岩石物理技术;

4、地震与震电耦合波场数值模拟技术;

5、叠前地震宽频反演解释技术;

6、多流体组分测井定量表征技术;

7、高精度三维地表形变测量技术;

8、断层摩擦性和地震危险性模拟技术;

9、渗流微裂隙超分辨率工程探测技术;

10、俯冲起始的动力学与地质记录技术。

二、新的学术观点、新的学术增长点和科技动向

1、多卫星测量空间磁场、电场等分析技术;

2、复杂油气藏地球物理处理与解释技术;

3、面向工程地球物理勘探的高精度地表形变测量技术、高分辨率渗流微裂隙探测技术、断层摩擦性和地震危险性模拟技术等;

4、面向日地空间的非线性地球物理问题。

三、对本学科发展的展望和建议

根据本次地球物理学术年会的最新前沿报告,需要提升油气地球物理、工程地球物理与空间地球物理等的智能化水平,以更好地服务于资源勘探、自然灾害防范,帮助地球物理工作者深入理解与认识地球。

非常规能源开发青年学术论坛

召集人:李守定 陆 程 张丰收 吴必胜 李士祥 郝建明 卢运虎 陈朝伟

提交会议的论文篇数28篇,年会做报告人数20人,其中口头报告14人,张贴报告6人。

一、论文涉及的主要内容和主要成果

1、水合物方面:通过自研模拟器对于水合物多场物理演化做出了全耦合新进展,并且实现了主流的几种储层热改造方式模拟,对于不同注热方式的规律模式进行了归纳划分,并从温压相平衡方面入手,对于相关影响因素及方案优化带来了相应启示,对未来的储层热改造优化途径有一点指导作用。

2、地热方面:温度和孔隙水压力的共同作用在干热岩储层中诱发地震活动研究中具有重要意义。此外,其他影响因素的作用在诱发地震活动中也不容忽视,如断层滑动剪切速率等。滑动速率减小可能会降低断层的摩擦稳定性即a-b值减小从而导致断层发生不稳定滑动。

3、页岩油、页岩气方面:构造挤压产生的孔隙压力主要受岩石体积模量和地层平均应力影响;生烃作用产生的孔隙压力主要受生烃转化率和孔隙介质压缩率影响。

4、CO2方面:前置CO2压裂可提高长7页岩油裂缝复杂程度,裂缝沿层理弱面扩展并纵向穿层形成缝网;增能理念由单井段间交替增能向平台化整体注入实现井间、段间协同一体化增能转变,优化增能模式为全井段注入,可实现缝控区域全覆盖,优化单段注入排量4~5方/分钟,液态CO2注入量为300方,闷井时间为5天。

二、新的学术观点、新的学术增长点和科技动向

1、井周二次水合物的磁流体防治技术研发是国际上首例应用纳米磁流体技术针对水合物二次生成难题的解决方案,通过磁流体能在低浓度和过冷条件下抑制甲烷水合物的形成的现象能够解决的当前水合物二次生成防治的关键技术难题,传统管道抑冰/水合物需不断地注30-50%甲醇/乙二醇溶液,成本极高,环境污染极大。

2、定边界条件干热岩开采稳定功率与井距计算方法。通过建立深部高温干热岩储层的三维热传导模型并求解该模型中的非稳态导热微分方程,计算了使用深井埋管换热方案开采干热岩资源情况下储层中温度随时间和空间的演化过程,并基于储层中温度分布计算了使用此方案时采热功率随时间的变化,从而提出了定温度边界条件干热岩开采稳定功率与开发井距。

三、对本学科发展的展望和建议

未来继续不断发展自研模拟器与储层改造新技术,使国内水合物开采研发技术不断处于国际领先地位。关于不同矿物含量以及剪切速率对断层稳定性的影响仍需要进一步的试验研究分析。

中国地球物理学会团体标准宣贯

召集人:李 貅 刘元生 刘 斌

提交会议的论文篇数6篇,年刊录用篇数6篇;年会做报告人数8人,其中口头报告8人。

一、论文涉及的主要内容和主要成果

专题围绕本专业制修订的规范、规程和标准工作开展了有计划的宣贯与培训,分别开展了《隧道全断面岩石掘进机施工超前地质预报技术规程》《固定源极低频电磁法勘查技术规程》《电性源短偏移距瞬变电磁法技术规程》《地层条件下煤岩声波速度室内测试技术规程》《煤田三维地震勘探断层智能化预报技术规范》《多波多分量地震勘探规范》《三分量VSP地震勘探规范》《海洋可控源电磁勘探技术规程》等8项标准宣贯与培训。

二、新的学术观点、新的学术增长点和科技动向

T/CGS 001-2019《隧道全断面岩石掘进机施工超前地质预报技术规程》规定了隧道全断面岩石掘进机施工超前地质预报工作的基本规定、设计与实施、地质分析法、物探法和综合超前地质预报法。

T/CGS 001-2021《固定源极低频电磁法勘查技术规程》规范了固定源极低频电磁法在勘查中的应用范围和条件、技术设计、仪器装备的使用和维护、野外施工、野外资料验收、资料处理和解释、成果报告编写、成果验收等工作的规范和技术流程。

T/CGS 002-2021《电性源短偏移距瞬变电磁法勘探技术规程》规定了电性源短偏移距瞬变电磁法(Grounded wire source short- offset transient electromagnetic method, 简称SOTEM)勘探的基本原则、施工设计、野外采集、资料验收、资料处理和解释、报告编写等技术工作的基本要求和技术规则。

T/CGS 003-2021《地层条件下煤岩声波速度室内测试技术规程》规定了岩石物理试验中地层条件下煤岩声波速度室内测试方法。

T/CGS 004-2021《煤田三维地震勘探断层智能化预报技术规范》规定了煤田三维地震勘探断层智能化预报前期工作、主要流程、预报质量检验及成果提交的要求。

T/CGS 009-2022《多波多分量地震技术规范》规定了多波多分量地震勘探注1二维和三维多分量地震数据采集与处理、多波地震数据解释与反演的技术术语、流程、技术要求和质量规范;涵盖了陆地地面和水域注2(湖泊、河流、海洋)水底多分量地震数据采集、处理、解释与多波联合反演的主要技术内容。

T/CGS 010-2022《三分量VSP地震勘探规范》规定了三分量垂直地震剖面法(vertical seismic profiling,简称VSP)的资料采集、处理、解释的技术内容和质量规范。

T/CGS 011-2022《海洋可控源电磁勘探技术规程》规定了海洋可控源电磁勘探的应用目的、应用条件、技术设计、野外施工、室内资料处理和解释等工作基本要求。

三、对本学科发展的展望和建议

专题总结了各专业科技犮展最新成果,推进规范了成果推广转化,促进了中国地球物理学会团体标准在“一带一路〞工作走向世界,做出品牌。

月球及行星测绘遥感和重力场

召集人:李 斐 邸凯昌 童小华 吴 波 赵双明 徐 青 康志忠 刘 洋 张吴明 万 刚 张 鹏 刘 斌 叶 茂

提交会议的论文篇数25篇,年刊录用篇数25篇;年会做报告人数29人,其中口头报告21人,张贴报告8人。

一、论文涉及的主要内容和主要成果

1、月球遥感影像与控制网进展:研制了新一代月球全球控制网,定位精度和控制点密度远高于ULCN2005;生产了全月3米DOM,是迄今分辨率最高的全月正射影像图;

新一代控制网和全月DOM为数字月球建设提供空间基准和基础图件,为载人探月科学目标论证、工程选址及科学研究提供了支撑。基于新的高分辨率探测数据持续优化和更新控制网(例如,利用CE-7高分立体影像和激光测高数据)。新的绝对控制点的建立与应用(例如,CE-6和CE-7激光角反射器);全月DOM的更新及形貌与构造数据库的建立;更多载人探月和月球科研站工程与科学应用。

2、月球与行星内部构造研究进展:面向国家自主需求的深空探测器精密定轨与重力场恢复系统WUDOGS研制成功,通过对国内外多颗探测器的精密定轨的结果表明WUDOG精度达到国际先进水平;基于 GRAIL 重力场模型的月球马里乌斯山熔岩管探测研究表明推测这可能是一个潜在的熔岩管,其尺寸:长约60km,宽9km,高55 m,深埋在月球表面下约550 m处,足以作为地下城市建设的理想选择;用现有的月球的测地学参数(包括质量、平均半径、平均惯性矩、潮汐勒夫数 k2、h2、k3及潮汐品质因子 Q)对各模型进行了反演,以获取月球幔层的粘弹性结构参数的最优估计,为解决月幔底部是否存在部分熔融层这一争议问题提供新的证据;

3、火星遥感研究进展:火星表面的地形地貌特征是着陆区分析与评估的重要指标,也是火星科学研究的重要组成部分(Pajola et al., 2019)。天问一号的首选着陆区位于火星乌托邦平原南部(Wu et al., 2022),面积约为 180 公里×70 公里。利用天问一号轨道器上搭载的高分相机(Li et al., 2021; Meng et al., 2021)对着陆区所拍摄的高分辨率立体影像(0.7 米/像素)、以及 HiRISE 影像(0.3 米/像素),融合摄影测量方法与影像光度法(Liu and Wu, 2020),对首选着陆区进行了三维地形重建,生成了亚米级分辨率的数字地形模型(DEM),进而分析了着陆区细尺度的地形坡度特征。基于高分相机影像与 HiRISE 影像,利用主动机器学习方法(Wang and Wu, 2019)和深度学习方法,对着陆区范围内的撞击坑、石块、窝状锥等地貌特征进行了自动提取,并辅以人工检查,提取和分析了着陆区内直径 14 米以上的撞击坑、2米以上的石块、以及所有可识别的窝状锥等。这些地形地貌详细分析结果对最终着陆点的选取提供了决策支持,也有益于着陆区的相关科学研究。

二、新的学术观点、新的学术增长点和科技动向

1、中国科学院空天院团队研制了新一代月球全球控制网,定位精度和控制点密度远高于ULCN2005;生产了全月3米DOM,是迄今分辨率最高的全月正射影像图,将为后续载人探月和月球科研站工程与科学应用提供基础;

2、香港理工大学团队利用天问一号轨道器上搭载的高分相机对着陆区所拍摄的高分辨率立体影像(0.7 米/像素)、以及 HiRISE 影像(0.3 米/像素),融合摄影测量方法与影像光度法,对首选着陆区进行了三维地形重建,生成了亚米级分辨率的数字地形模型(DEM),进而分析了着陆区细尺度的地形坡度特征,为天问的最终着陆点的选取提供了决策支持,也有益于着陆区的相关科学研究;

3、武汉大学团队面向国家自主需求,开展了深空探测器精密定轨与重力场恢复系统WUDOGS的研制,通过与国内外多颗探测器的精密定轨的结果表明WUDOG对月球、火星探测器的精密定轨精度可达到10米量级,精度达到国际先进水平;

4、未来太空采矿是国际前沿热点,对于深空探测器的遥感测绘、定轨定位、重力场等提出了新的要求,对学科交叉提供一个新的牵引点;

5、深圳大学团队以探月四期嫦娥七号任务为背景,提出月球对地观测计划,拟从一个全新的角度和途径来观测地球气候能量平衡的研究。

三、对本学科发展的展望和建议

1、深度开展学科间交叉、加强遥感测绘与深空探测相关学科间的交叉融合与学术交流,促进深空探测遥感测绘技术进步;

2、依托我国后续载人探月、月球科研站工程、行星探测工程,为国家培养相关人才,并提供技术储备。

致密油气高分辨率地震成像与超分辨反演

召集人:高静怀 张 怀 王彦飞 张剑锋 高照奇 陶春峰

提交会议的论文篇数36篇,年刊录用篇数34篇;年会做报告人数34人,其中口头报告24人,张贴报告10人。

一、论文涉及的主要内容和主要成果

1、主要内容:

本专题所接收的论文主要涉及以下研究内容:

(1)非平稳地震数据超分辨率反演;

(2)复杂区域地震数据高分辨率成像;

(3)人工智能算法在地震数据处理中的应用。

2、主要成果:

本专题论文的主要成果包括:

(1)非平稳地震数据Q值估计与超分辨率反演;

(2)复杂介质高精度最小二乘偏移成像;

(3)基于深度学习的储层参数反演与储层预测。

二、新的学术观点、新的学术增长点和科技动向

1、新的学术观点

经过本专题的讨论,与会专家一致认为,致密油气勘探亟需解决的一个核心问题是地震勘探方法的分辨率不足问题,必须从提升数据的分辨率、成像方法的分辨率、反演算法的分辨率等多方面开展系统性研究,取得突破。

2、新的学术增长点

以往致密油气地震勘探所基于的波传播规律(即:波动方程)不适用于致密油气介质,本专题认为,基于新的致密油气介质波的控制方程,系统性的开展地震勘探理论与方法研究,是新的学术增长点。

3、科技动向

以新的波控制方程为物理规律,以人工智能算法等为有效手段,建立致密油气高效勘探新的方法技术体系。

三、对本学科发展的展望和建议

目前针对致密油气高分辨率地震成像与超分辨反演的理论与方法可以推广到其他类型的油气勘探。(完)

(年会组委会)

2024年9月22—25日,由中国地球物理学会和中国石化石油物探技术研究院(以下简称“物探院”)主办,中国石化石油物探技术研究院、中国石油大学(华东)、南京长城数智科技有限公司承办的第一届π、NEWS全国大学生地震资料处理解释应用大赛在中国石化石油物探技术研究院举办。

本次大赛主题为“科技引领勘探未来智慧铸就物探辉煌”,旨在进一步提高勘探地球物理领域人才培养质量,通过综合实践提升创新能力,激发大学生学习热情,培养团队合作精神,推动校企联合培养和科技创新,促进国产自主软件的推广与应用。大赛包含处理和解释两个赛道,全国15所高校30支参赛队共60位选手参赛。

9月22日,2024年第一届π、NEWS 全国大学生地震资料处理解释应用大赛开幕式在石油物探技术研究院隆重开幕。中国工程院院士、中国石化总地质师、中国石化石油勘探开发研究院院长郭旭升,物探院院长、党委书记徐旭辉,中国石化科技部副总经理关晓东,中国地球物理学会副理事长兼秘书长郭建,中国石油大学(华东)地球科学与技术学院院长宗兆云,中国石化总部、物探院、中国地球物理学会及高校学院领导专家,各院校带队指导老师和参赛选手参加了开幕式。

郭旭升院士在开幕式上讲话时指出,物探院打造了π和NEWS两大拳头产品,已经初步具备工业化应用能力。中石化关注并致力于产学研用的深度融合,支持并不断搭建交流合作平台,推动企业科技创新与高校人才培养双向进步,促进国产自主研发软件的推广与应用。

徐旭辉院长致开幕式欢迎辞,并宣布大赛正式开幕,他在讲话中强调,感谢郭旭升院士莅临指导,感谢集团公司、中国地球物理学会和石油高校对物探院自主软件的大力支持。关晓东副总经理在讲话时强调,希望参赛选手能够珍惜这次难得的机会,以饱满的精神、严谨的态度投入到比赛中,物探院将提供公平、公正、专业的竞赛环境,确保大赛顺利进行。

郭建副理事长兼秘书长致大赛开幕辞时强调,本次大赛是中国地球物理学会首次与企业联合举办的大学生技能比赛,是学会发挥桥梁纽带作用的一次新尝试。

宗兆云院长致大赛开幕辞时指出,学科竞赛一直是促进高校教学、展示人才培养效果的有效手段。希望通过本次大赛,进一步加强与企业之间、与各高校之间的交流与合作,共同推动新时代勘探类人才培养,为国家油气勘探事业发展提供有力的人才支撑。

9月25日,经过4天的激烈角逐,处理和解释两个赛道各决出特等奖1组、一等奖5组、二等奖9组,共计评选出优秀组织奖3名,优秀指导教师奖6名。当天下午举办了闭幕式暨颁奖典礼。物探院院长、党委书记徐旭辉、中国地球物理学会副理事长兼秘书长郭建、中石化科技部集团高级专家陈本池、中石化科技部油气室经理张奎林、中石化油田勘探开发事业部高级专家宋桂桥及带队指导老师和参赛选手参加了闭幕式。来自中石化总部、中国地球物理学会及物探院的各位领导专家在会上发表了热情洋溢的讲话,对本次竞赛进行了总结、给出了高度评价。

刘定进副院长宣布了比赛结果,两赛道评审组代表分别对比赛成果点评,优秀指导老师代表和特等奖团队代表发言,会上举行隆重颁奖典礼,大赛组委会为获奖团队、单位和指导老师颁奖。

(中国石化石油物探技术研究院)

中国地球物理学会围绕2024年全国科普日活动主题,结合学会特色,开展系列科普活动,活动锚定2035年建成科技强国的目标,面向高校学生、青年科技工作者、公务员和广大公众,开展了多层次的前沿科普,多角度展示我国科技创新成就,展现创新背后的科学精神和科技工作者风采,弘扬以爱国主义为底色的科学家精神,鼓舞公众的自豪感和自信心,凝聚实现高水平科技自立自强的磅礴力量。

一、活动开展主要情况

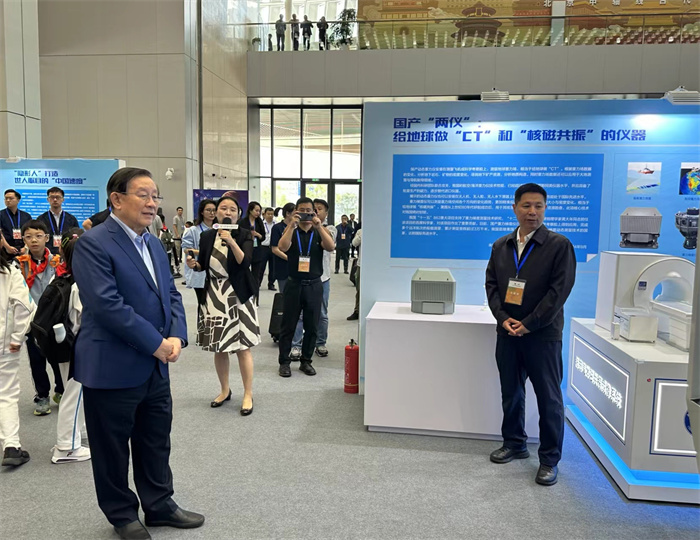

(一)全国科普日主场活动

2024年全国科普日期间,中国地球物理学会在全国科普日国家科技传播中心主会场展出国产动态重力仪、重力梯度仪,重力仪展台受到科协领导和参观人员的广泛关注,中国地球物理学会的科普志愿者用通俗易懂的语言耐心讲解,得到参观人员的高度认可。

中国地球物理学会副秘书长周坚鑫教授接受了中国科协科学技术传播中心《国家科技传播中心•科技会客厅》栏目采访,录制科技会客厅访谈视频,介绍了我国地球物理探测技术迈向新高度的国产利器(动态重力仪与重力梯度仪),为公众揭开了给地球做“CT”和“核磁共振”的高科技神器的神秘面纱。

中国科协主席万钢参观中国地球物理学会展台

(二)万场报告话前沿

全国科普日期间,中国地球物理学会组织专家开展11场前沿科普报告,其中2场为面向青年科技人才成长创新的前沿科普报告,9场为面向领导干部、公务员的前沿科普报告。学会组织专家面向埃及、南非、摩洛哥、斯里兰卡等发展中国家青年科技人才、中国地质大学、上海随道股份公司及青岛市即墨区自然资源局公职人员等群体,聚焦海洋地质地球物理技术、油气矿产调查、地质调查技术与装备、卫星导航与航空航天等内容开展高阶前沿科普讲座,并组织参观了大洋钻探岩心库、自然资源部天然气水合物实验室,开展了马山地质公园、蓝谷海岸带野外地质考察实践。活动推动了海洋地质、地球物理、航天科普的广泛传播,提升了受众海洋和空间科学素养,增强了民族自豪感,为推动地质地球物理事业发展发挥了积极作用。

(三)举办大型科普访谈直播节目:“鉴”护海洋

9月28日上午,中国地球物理学会联合青岛海洋地质研究所、山东教育电视台、山东石油学会、青岛海洋科普联盟、青岛市地质学会、中国石油大学出版社等单位共同推出全国科普日科普直播活动:“鉴”护海洋。约6万人次观众通过中国地球物理学会“地球科学探秘”视频号、青岛海洋地质研究所视频号、山东教育电视台、“悦读成长计划”视频号、青岛海洋科普联盟“微赞”平台、中国石油大学出版社“好学好知”视频号等平台观看。

本次科普直播活动紧扣“提升全民科学素质协力建设科技强国”的全国科普日主题,采用主持人与专家进行现场科普访谈的形式展开。访谈期间,各位专家从司法鉴定的定义讲起,逐步引申到司法鉴定人、司法鉴定的类别等,并结合自身的办案经历,介绍了海洋环境损害鉴定的特点,损害评估的流程和难点,详细分享了盗采海砂环境损害鉴定、湿地损害鉴定及修复、土壤污染修复后效果鉴定等典型案例,阐述了海洋环境损害鉴定在海洋资源和生态环境保护中的作用。

本次直播访谈活动包含了丰富的海洋学、地质学、地球物理学、地球化学等多个学科领域的知识点,观众们通过聆听专家的讲解,明白了海洋环境损害鉴定的概念,了解了司法鉴定人如何为海洋环境司法鉴定工作提供保障,领悟了科研工作者开展海洋资源环境损害司法鉴定的意义。活动也弘扬了新时代科学家精神,向以青少年为主体的社会公众普及了知识,宣传了科技创新成果,进一步提高了大家关心海洋环境、保护地球家园的意识。

二、主要成效和经验

(一)多方联合,题材丰富,提升知名度

中国地球物理学会积极响应科协号召,部署参加科普日主会场活动,在国家科技传播中心展出地球物理探测利器国产动态重力仪。此外,学会联合国内行业、地方科普力量,通过山东教育电视台、青岛海洋科普联盟直播平台、地球科学探秘视频号等直播平台,面向社会公众。尤其是青少年开展大型直播活动,活动受众广泛,传播了地球科学知识在支撑新质生产力生成、促进高质量发展的重要作用,提升了社会大众对地球科学、地球物理知识的了解度,扩大了业内的知名度,加强了中国地球物理学会与地方其他单位的交流与合作。

(二)响应海洋强国战略和航天强国建设,宣传科技创新成果

围绕习近平总书记海洋强国战略和航天强国建设思想,通过专家讲解、展览展示等形式,深入解读了国家海洋强国战略和航天强国建设思想,让青年科技工作者、领导干部更多的了解和掌握地球物理、海洋地质及航天知识,宣传了科技创新成果,提高了公众保护海洋、建设航天强国的意识,营造了浓烈的科学氛围。

(科普工作委员会)

2024年7月14—16日,第四届水利水电工程地质与物探技术高层论坛会议在青海西宁顺利召开。本次会议由中国水利学会勘测专业委员会和中国地球物理学会水利电力分会主办、青海省水利水电勘测规划设计研究院有限公司承办。共有来自全国水利水电有关行业的35家单位70余名代表参加。中国地球物理学会副理事长兼秘书长郭建先生,中国水利学会勘测专业委员会主任委员司富安先生,长江地球物理探测(武汉)有限公司董事长总经理、中国地球物理学会水利电力分会会长张建清先生,青海省水利水电勘测规划设计研究院有限公司党委书记、董事长白云先生莅临会议。

会议开幕式由长江三峡勘测研究院有限公司(武汉)总工李会中主持,中国地球物理学会副理事长兼秘书长郭建先生,中国地球物理学会水利电力分会会长张建清先生,青海省水利水电勘测规划设计研究院有限公司党委书记、董事长白云先生分别代表上级单位、主办单位、承办单位致辞。张建清先生代表主办方对参会代表表示热烈欢迎,对承办方表示衷心感谢,并在简单回顾了前三届高层论坛参会情况及取得的主要成果后,对本次会议选址西宁的背景情况进行了介绍,表示相信通过本次会议的深入交流与深度探讨,对于地壳活跃期青藏高原重大工程地质问题勘察及探测技术难题定会提供有益的思路和启示。开幕式举行后,全体代表合影留念。

中国水利学会勘测专业委员会主任委员司富安先生和中国地球物理学会水利电力分会专委会主任沙椿先生主持了专家报告及技术研讨环节。会议报告以地壳活跃期青藏高原重大工程地质问题勘察及探测技术为主题,重点对岩体结构动力学与边坡稳定、复杂地质条件工程钻探技术和地球物理探测技术等进行深入交流与广泛探讨。

会议特别邀请到了中国科学院地质与地球物理研究所研究员祁生文,中国地质大学(北京)工程技术学院教授、博士生导师杨甘生,中国地质大学(北京)工程技术学院教授、博士生导师于培志,北京市水利规划设计研究院教授级高工林万顺等四位专家作了精彩报告。祁生文研究员作了“岩体结构动力学与边坡地震稳定性”的报告,他从学科发展史出发,介绍了岩土工程地质力学理论体系的形成与发展,接着又介绍了岩体结构的相关知识和岩体动力学效应的研究进展,通过研发全真地震力动态加载测试关键技术、大型岩土动态性能测试系统等技术手段,开拓了岩体结构动力学研究方向,取得了多项成果,并应用于工程实践;杨甘生教授作了“复杂地层取心技术研究进展”的报告,他首先为大家解释了复杂地层的定义与分类,然后针对软松散地层和硬脆碎地层两类复杂地层,阐述了对应取心技术所面临的难题以及解决的办法。同时还介绍了4种应用于松软泥沙地层的取心钻具,2种应用于硬脆碎地层的取心钻具以及一种深埋长隧道水平取心技术,为解决工程地质问题提供了非常有意义的借鉴;于培志教授作了“环保型冲洗液体系及护壁堵漏技术在水利工程勘探施工中的应用研究”的报告,系统地阐述了绿色环保型冲洗液的技术背景、技术体系和现场应用情况,普及了护壁堵漏技术的必要性和重要性,介绍了护壁堵漏成功应以科学分析地层为基础,合理的选择钻井液密度和恰当的施工工艺以及处理剂质量。同时还介绍了常用的随钻堵漏技术、承压堵漏技术、化学凝胶堵漏技术三种堵漏技术的原理和应用,分享了最新的凝胶技术在护壁堵漏技术中的应用现状;林万顺先生作了“北京冬奥会综合管廊建设重大工程地质问题探测关键技术研究”的报告,主要介绍了微动技术的应用情况,微动技术于2016年首次应用于山区峡谷区,并完成了对该技术适用性的试验研究,突破了微动无法在山区峡谷开展工作的技术瓶颈,取得了扩展微动台阵型式、独创一套适用山区峡谷微动探测体系等多项创新。微动技术解决了大粒径深厚覆盖层详细分层难、山前基岩面起伏变化大、隐伏构造分布复杂、岩性复杂多变等多个遏制北京冬奥会综合管廊项目建设的工程地质难题,为设计方案的优化和管廊施工方法的选择提供科学依据,为综合管廊工程顺利建成并提前2个月贯通做出了巨大贡献。

四位专家都深入浅出地为我们分享了各自专业研究领域的现状、发展和应用经验等。通过四位专家的报告,以及与会专家们的深入交流和探讨,让我们对水利水电工程地质勘察和探测相关问题的认识更加深刻,很大程度上拓展了与会人员的思路和视野,有助于物探专业专家们充分理解地质需求,加强了地质与物探专业方面的联系与交流。在面对重大疑难工程问题时,能更好的发挥物探技术优势,更有针对性的解决工程地质问题,服务好工程项目的全生命周期。

会议报告后,举行了本次高层论坛会议的闭幕式,中国地球物理学会水利电力分会秘书长李电波主持并致闭幕词,他总结了本次论坛会议的成果,感谢学会提供的优越平台,为地质和物探专业人员打通了交流的渠道,并代表主办方对特邀专家的精彩分享表示感谢,再次对承办单位的大力支持、精心策划部署和会务工作人员的辛勤付出表示衷心感谢。

(水利电力分会)

中国地球物理学会工程地球物理专业委员会(以下简称专委会)2024年学术年会,于7月27日-7月29日在江苏省扬州市成功召开。会议围绕“工程地球物理技术进展与应用”主题,聚焦新一轮找矿突破战略行动与地球物理,城市地质安全风险防控与工程地球物理,工程地球物理探(检)测方法技术、装备及软件,地下空间开发利用与地球物理关键技术,资源、地灾、环境问题与工程地球物理,人工智能、机器学习等前沿技术与工程地球物理,注册地球物理工程师技术交流与典型案例分享等地区和行业热点问题展开学术交流与讨论。

本次会议由中国矿业大学(中国地球物理学会地下空间智能探测与监测重点实验室)、山东省煤田地质规划勘察研究院(中国地球物理学会煤田地球物理重点实验室)、国科(重庆)仪器有限公司、天津市勘察设计院集团有限公司、四川中水成勘院工程物探检测有限公司、浙江省工程物探勘察设计院有限公司、武汉长盛工程检测技术开发有限公司、湖南五维地质科技有限公司、江苏省地质学会、江苏省地下空间学会和自然资源部城市地下空间探测评价工程技术创新中心等联合协办。来自高校、科研院所、水利水电、铁路、公路、城建交通、煤田、石油、地勘、有色、冶金、核工业等行业系统117家单位近300名专家学者参会、参展交流,会议规模和参会人数再创新高,专委会在搭建学术技术交流平台、引领行业创新发展方面的号召力和影响力又上新台阶。

学术年会开幕式由专委会秘书长安志国主持,专委会主任委员徐佩芬致开幕辞,中国地球物理学会理事长、中国科学院院士底青云,中国地球物理学会副理事长兼秘书长郭建先后致辞发言。江苏省地质学会、地下空间学会代表葛伟亚,中国矿业大学(中国地球物理学会地下空间智能探测与监测重点实验室)刘志新,天津市勘察设计院集团有限公司蔡克俭分别代表协办单位致辞,向参会嘉宾表示热烈欢迎并预祝大会圆满成功。

大会共邀请5位专家作特邀报告,分别是日本工程院院士(外籍)、欧洲科学与艺术院院士、河南工业大学校长吴智深教授的《玄武岩纤维智能复材在地质工程增强与灾变监测中的创新应用》,中铁第四勘察设计院集团有限公司副总工孙红林教授级高工(化希瑞代)的《武陵山区岩溶地质与铁路工程勘察》,中国科学院地质与地球物理研究所祁生文研究员的《藏东南重大工程地质问题与工程地球物理挑战》,苏交科集团有限公司岩土总工程师刘传新教授级高工的《交通基础设施安全风险与工程物探新技术应用探析》,中国电建集团浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司海洋勘察研究院总工程师王振红教授级高工的《海上风电工程勘察技术及应用》。

本次会议共收到投稿论文58篇,其中10篇论文在论文专场学术报告环节集中汇报呈现。本次学术年会除了特邀报告和论文报告外,还安排了22位行业专家做了大会学术报告及24篇展板报告。报告围绕地球物理方法理论创新研究,城市地下空间开发利用与地球物理关键技术,铁路隧道超前地质预报和岩溶工程综合物探技术,水利电力工程建设中的地球物理探测、检测新方法新技术,人工智能、大数据与工程地球物理,新能源开发建设中的地球物理探测技术与方法应用等内容,向与会者分享成果与经验,学术氛围浓厚,交流气氛活跃。17位仪器厂商代表向大会展示了最新的地球物理仪器设备与研发成果,受到与会代表的广泛关注和重视。

学术报告会结束后,大会举行了闭幕式与颁奖仪式,由专委会秘书长安志国主持,会上感谢了重庆国科(仪器)有限公司的冠名支持。重庆国科(仪器)有限公司总经理陈健致颁奖辞,表达了对专委会工作一如既往的支持。本次学术年会首次设立“优秀组织奖”,以表彰参会人数5人及以上的单位。此次共有10家单位喜获首届“优秀组织奖”荣誉。

专委会副主任委员、专家委员会副主任胡绕代表专委会致闭幕辞,表示会议规模创历史新高,专委会号召力和影响力日益增强。学术交流体现融合与创新,交流水平有新的提升。最后对本次会议的圆满成功举办表示祝贺,对会议协办单位、参会代表和仪器参展厂商的大力支持表示衷心感谢,并对会务组和酒店工作人员付出的辛劳致以诚挚谢意。

学术会议期间,专委会还召开了与会委员见面会,正副主任委员、专家委员会委员及正副秘书长等40余人出席会议。徐佩芬主任委员介绍了专委会近期工作进展,并与各位委员围绕专委会工作、品牌活动、学会创新工程奖申报及工程地球物理行业创新发展等方面展开了讨论交流,听取了大家的相关意见和建议。会上通报了专委会成立顾问委员会、增补专家委员的决定,并向韩永琦(蔡少峰代)、刘金光(邹桂高代)两位专家颁发了顾问委员聘书,向蔡少峰、顾勤平、刘海(王尧代)、唐沛、邹桂高等五位专家颁发了专家委员聘书。

(工程地球物理专业委员会)

中国地球物理学会固体矿产测井分会2024年学术年会暨地球物理勘探技术高级研修班于2024年8月19日—22日在北京昌平成功召开。会议由中国地球物理学会固体矿产测井分会主办;北京中地英捷物探仪器研究所有限公司承办;北京市工程地质研究所、中国地质大学(北京)、中国矿业大学(北京)、天津地热勘查开发设计院、中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所、内蒙古有色地质矿业(集团)综合普查有限责任公司、山东省煤田地质局第三勘探队、山西省地球物理学会、西安石油大学等单位协办。来自全国各地40余家单位的90多位业界同仁参加了会议。

本次年会由山东省煤田地质局第三勘探队副队长、固体矿产测井分会秘书长韦欣先生主持。中国地球物理学会副理事长兼秘书长郭建先生向大会致辞并讲话。中国矿业大学(徐州)教授、博士生导师,俄罗斯工程院院士岳建华先生;新疆工程学院矿业工程与地质学院副院长帕尔哈提•祖努先生;西安石油大学教授、固体矿产测井分会专家委员会主任赵军龙先生以及北京中地英捷物探仪器研究所有限公司副总经理彭娟女士,分别向大会致以诚挚的问候和祝贺。中国地球物理学会副秘书长胡敏女士,中国地质大学(北京)的教授、博士生导师、地球物理与信息技术学院院长邹长春先生以及中国地质大学(武汉)教授、博士生导师潘和平先生也出席了会议。固体矿产测井分会主任、北京中地英捷物探仪器研究所有限公司执行董事总经理彭伟斌先生发表了精彩的演讲。

在本次学术年会上,安排了8个主题鲜明、内容丰富的专题报告,涵盖了当前地球物理勘探领域的最新研究成果和前沿动态。此外,还征集了来自全国各地的31篇论文,经过精心筛选后,最终编辑成册,并邀请其中8篇论文的作者进行现场交流。具体内容如下:

专题报告:

1.中国矿业大学教授、博士生导师、俄罗斯工程院院士岳建华作了题为《“以小见大”——基于岩石物理测试预测储层流体分布的宏观地震响应》的专题报告;

2.中国科学院地质与地球物理研究所研究员薛国强作了题为《近源电磁多场景精心探测技术》的专题报告;

3.海南吉泰能源科技有限公司总裁作了题为《近源电磁井下探测技术与应用》的专题报告;

4.中国矿业大学(北京)教授、博士生导师杜文凤作了题为《含煤地层超声波成像技术研究》的专题报告;

5.中国地质大学(武汉)教授、博士生导师潘和平作了题为《井中激电及其应用》的专题报告;

6.西安石油大学地球科学与工程学院应用地球物理系副主任、教授、硕士生导师赵军龙作了题为《基于测井信息的低渗砂岩储层天然裂缝识别方法》的专题报告;

7.北京中地英捷物探仪器研究所有限公司副总经理兼总工程师、高级工程师曹志福作了题为《井中磁测三分量测井仪的校正方法》的专题报告;

8.中国地质大学(北京)副教授,博士生导师彭诚作了题为《海域浅层气储层声波测井识别与饱和度计算方法研究》的专题报告;

交流论文:

1.四川省能源地质调查研究所物探中心总工、高级工程师高波交流了《综合测井技术在深井灌注工程注液层选层评价的应用》;

2.内蒙古有色地质矿业(集团)综合普查有限责任公司总经理、高级工程师牛兴国交流了《井中激电法在干觉岭金矿勘查中的应用》;

3.四川省能源地质调查研究所物探中心总工、高级工程师高波交流了《地震波层析成像法在城市地下空间探测中的应用》;

4.山东省煤田地质局第三勘探队工程师杨振交流了《分形维数在致密砂岩孔隙结构表征中的应用探讨》;

5.中国科学院地质与地球物理研究所博士后薛俊杰交流了《钻孔瞬变电磁虚拟波场全波形反演方法》;

6.中石化经纬有限公司华北测控公司工程师陈龙川交流了《鄂南致密油藏断缝体储层测录井评价技术》;

7.东华理工大学地球物理与测控技术学院硕士研究生胡锐交流了《基于MLP-LSTM的岩性识别方法研究与应用》;

8.贵州省地矿局地球物理地球化学勘查院物探高级工程师宋启文交流了《应用MT勘探贵州福泉竹王城地热隐伏构造》。

在年会召开期间同步举行了固体矿产测井分会第二届第二次常务委员会及专家委员会会议,围绕着以下9个议题展开了深入讨论。并颁发了第二届常务委员、副主任委员、主任委员、秘书长等及专家委员会成员的相应聘书。

1.讨论拟两年召开一次学术年会及2025会议召开地点及时间问题。

2.举手表决通过增补经纬公司李健伟同志为第二届委员会常务委员。

3.常务副秘书长魏秋园传达七月份中国地球物理学会在青海召开的秘书长联席会精神。

4.讨论如何提高论文投稿率及为会员评职称加分项的方法等相关事宜。

5.建议每两年开展一次会员活动,如:摄影展等集中展现全国物探、测井行业的精神风貌。

6.发挥专家委员会作用,每年至少开展1-2次专业技术培训,邀请全国高校和企业知名专家授课,提高行业技术水平。

7.联合相关单位,推动煤炭等行业或团体测井标准的制订,推动测井、电法向成像、多参数、高集成、从定性到定量方向的发展。

8.发出征集固体矿产测井分会LOGO建议。

会议于8月22日下午17时30分圆满结束,秘书长韦欣作了闭幕词,号召全体委员及固体矿产测井同仁,在中国地球物理学会的领导下,在固体矿产测井分会的组织下,大胆探索、勇于创新、不断进取,理论与实践相结合,要站在更高的角度去研究地球物理测井的新方法、新技术、新仪器,推进地球物理测井事业的发展。会议期间得到了北京中地英捷物探仪器研究所有限公司及所有协办单位的大力支持,在此一并表示感谢!

(固体矿产测井分会)

中国地球物理学会工程地球物理专业委员会精心组织的“2024 年院士专家天山行” 活动,于2024年8月31日至9月6日在乌鲁木齐市及天山公路隧道沿线圆满举办。

本次活动由工程地球物理专委会主办,中交公路规划设计院有限公司北京岩土工程技术分公司承办,核工业二一六大队、广东省地质物探工程勘察院和江苏省地质勘查技术院联合协办。活动围绕“天山公路深埋特长隧道地质问题与勘测技术”这一主题展开学术交流与研讨,并通过对天山公路隧道沿线工程地质问题的实地考察调研,积极探讨天山隧道特殊地质问题的勘测技术方案。中国科学院院士、中国地球物理学会理事长、专委会名誉主任底青云,专委会主任徐佩芬等 15 位专委会副主任、专家委员,承办和协办单位的领导、专家,特邀嘉宾以及新疆当地相关单位代表40 余人出席了本次活动。

9 月 1 日上午,学术研讨会在核工业二一六大队隆重举行。专委会副主任委员、中交公路规划设计院有限公司北京岩土工程技术分公司副总经理肖西卫主持开幕式。底青云院士、徐佩芬主任,中交公路规划设计院有限公司北京岩土工程技术分公司总经理刘存林和核工业二一六大队党委书记师志龙分别代表学会、主办、承办和协办方发表了热情洋溢的致辞。简短的开幕式过后,底青云院士带来了题为“智能导钻技术及工程应用思考”的主旨报告。中国交建新疆乌尉公路包PPP项目总经理部总工程师刘开之、中交第二公路勘察设计院有限公司副总工程师闫海涛,江苏省地质勘查技术院综合物探分院院长王军成,核工业二一六大队地质勘查院院长、副总工程师杨镜明分别作了题为“天山胜利隧道关键勘测技术与挑战”“长距离水平钻孔内多参数多尺度探测”“综合物探技术在交通工程勘察中的应用”和“新疆工程物探难点及探测技术”的学术报告。针对天山胜利隧道存在的岩爆、涌水、软岩大变形、花岗岩蚀变带、褶皱带核部岩体破碎带、断裂破碎带等不良地质问题,与会专家结合各自领域的工程实践经验,就探测技术面临的挑战及对策展开了热烈讨论,大家相互启发,积极献策,提出了诸多宝贵建议与意见。

次日,与会专家抵达位于和静县天山胜利隧道出口端的中国交建新疆乌尉公路包PPP项目WYTJ-06 标段项目经理部。专家们认真听取了关于项目设计、施工、进展情况以及不良地质问题的介绍,并与项目部领导、技术专家进行了讨论交流,随后到隧道出口端现场参观考察。在之后的四天里,专家一行在承办方专家带领下,在天山沿线考察了建设中的国道 218 线那巴公路项目等多个工地,进一步了解新疆交通公路规划建设与进展情况。

天山胜利隧道是 G0711 乌鲁木齐~尉犁高速公路项目的关键性控制工程,也是我国交通强国的标志工程之一。该隧道全长22.13 公里,最大埋深达1112.6米,是世界在建高速公路中的最长和最大埋深隧道。隧道穿越天山山脉,地处高寒高海拔地区,气候恶劣多变,地质条件极为复杂,施工难度极大,施工组织也十分复杂。为此,施工建设单位在天山胜利隧道首创采用了“三洞+四竖井”施工方法,三洞中的中导洞直径 8.4 米,采用TBM(掘进机)掘进施工,建成后将用作应急和救援通道;左右两个双主洞直径达 14 米,采用钻爆法施工,大大提高了施工效率。目前,天山胜利隧道已完成总工程量的80%,预计2025年通车。建成后,它将打通南北疆交通运输屏障,穿越天山仅需约 20 分钟,乌鲁木齐与重要城市库尔勒的车程将从 7 个多小时缩短至约3小时。

“院士专家基层行”活动是工程地球物理专委会的创新举措,自2016 年创办以来已成功举办七届。该活动旨在与重大工程建设部门进行对接,聚焦大工程建设中的工程地球物理热点难点问题,通过考察研讨,为基层单位解决技术瓶颈和难题出谋划策,共同探讨解决方案,助力行业创新发展。此次 “院士专家天山行活动”,聚焦天山胜利隧道建设中的地质问题、探测难题,为探讨解决方案贡献了智慧与经验,具有很强的时效性和指导意义,取得了显著成效。

活动期间,底青云院士带领全体参会专家访问了核工业二一六大队这支为我国核工业发展做出卓越贡献的功勋队伍,受到了大队领导的热烈欢迎。核工业二一六大队党委书记师志龙带领大家参观了队史陈列馆,介绍了核工业二一六大队成立、创业及创新发展的光辉历史,为我国探寻铀矿资源、栉风沐雨六十载砥砺前行的艰辛历程,以及铀矿报国、服务于我国核工业发展所做出的贡献及获得的荣誉。

(工程地球物理专业委员会)

2024年第十二届“青藏东部构造与地球物理研讨会”(WTGTP, Workshop on Tectonics and Geophysics in the east part of Tibetan Plateau)暨中国地球物理学会中国大陆动力学专业委员会2024年会和中国地球物理学会固体地球物理委员会2024年会,于2024年9月6日-9日在湖北省黄冈市成功召开。本次会议由中国地球物理学会中国大陆动力学专业委员会、中国地球物理学会固体地球物理委员会、国家自然科学基金委地球科学部、中国地震局地震预测研究所(中国地震局地震预测重点实验室)、中国科学院大学(中国科学院计算地球动力学重点实验室)、中国地质大学(地球内部多尺度成像湖北省重点实验室、地球探测技术湖北省重点实验教学示范中心)、中国科学院地质与地球物理研究所(中国科学院地球与行星物理重点实验室)、中国地震学会地壳深部探测专委会、中国地震学会地壳应力与地震专业委员会、北京市地球物理学会、云南省地球物理学会联合主办,中国地质大学地球内部多尺度成像湖北省重点实验室、中国地震局地震预测研究所、中国科学院地质与地球物理研究所、中国科学院大学联合承办。

9月7日上午举行了大会开幕式,中国地质大学(武汉)地球物理与空间信息学院院长熊熊教授代表承办单位欢迎各单位专家学者的到来。国家自然科学基金委郑袁明副处长首先致辞:感谢各位专家一直以来对基金工作的理解与支持,希望与会者通过本次研讨会的交流推进科研工作,也希望在今后的研讨会中有越来越多的年轻学者涌现出来,将会议科研精神进一步传承与发扬。中国地球物理学会副理事长兼秘书长郭建代表中国地球物理学会感谢专家学者对中国大陆动力学专业委员会和固体地球物理委员会多年来学术交流活动的大力支持,期待本届研讨会有好的成果和深入的交流。中国地震局地震预测研究所李营副所长致辞,介绍了地震预测研究所的发展历史与学科构成,表示继续全力支持中国地球物理学会与基金委的工作,将持续支持这样的高水平研讨会,预祝本届研讨会圆满成功。随后,中国科学院地质与地球物理研究所艾印双研究员代表固体地球物理委员会,中国科学院大学周元泽教授代表地球系统数值模拟与应用全国重点实验室,中国地震局地震预测研究所高原研究员代表中国地球物理学会中国大陆动力学专业委员会分别致辞,感谢各位专家学者一直以来对WTGTP研讨会的参与和支持,希望能借助研讨会的深入交流,探讨科学前沿问题,共同推动相关研究领域发展,预祝本届研讨会取得成功。此外,高原研究员转达了WTGTP顾问张国伟院士对这次会议的谆谆祝愿。中国地质大学(武汉)熊熊教授主持开幕式。

本次会议以“典型大陆碰撞带精细结构与动力学”为主题,围绕青藏高原、大别山、柴北缘和祁连等造山带开展的一系列大陆俯冲带相关研究成果和热点问题开展学术交流与讨论。开幕式结束之后的研讨会上,二十多名专家和研究生代表先后围绕青藏高原东部和大别山等造山带壳幔结构与深部动力学机制、地震活动等科学问题做了精彩的学术报告。报告内容主要包括5个方面:(1)青藏高原东部和大别山等造山带壳幔结构、深部构造与动力学;(2)青藏高原东缘与我国东部大地震活动与地震灾害;(3)特提斯构造域矿产资源及环境问题;(4)地震科学实验场与大陆动力学的关键科学问题;(5)地球物理成像理论、方法及其应用研究。

本届WTGTP研讨会共有邀请报告和一般报告21个,另有4个学生报告。报告内容丰富了造山带内部结构研究的内涵,拓展了板块构造理论,现场报告、交流和讨论充分而热烈,学术氛围浓厚。高原、丁志峰、周元泽、艾印双、张海江、余年、吴庆举、裴顺平、王新、陈棋福、田小波、黄周传、吴晶、刘成利等分别主持研讨会不同阶段。

研讨会的最后自由讨论环节,北京大学教授蔡永恩、中国地震局地震预测研究所副所长李营、国家自然科学基金委地球物理学科主任程惠红等为WTGTP研讨会的持续发展提出了建议,希望研讨会能够继续加强学科间交叉与碰撞,产生更多新的见解与认识,使得研讨会能够长久,越办越好。高原研究员对关于青年学者和学生报告部分进行了回应。浙江大学徐义贤教授和中国大陆动力学专业委员会副秘书长李惠民副研究员主持了自由讨论环节。

本次研讨会围绕“典型大陆碰撞带精细结构与动力学”主题,通过交流青藏高原、大别山、柴北缘和祁连等造山带的研究成果,为典型大陆碰撞带动力学机制研究提供“将今论古”的证据,也为典型断裂带的地震活动性研究提供新思路。本次会议的成功举办为从事大陆动力学和地球物理研究的学者提供了一个很好的交流平台,对中国大陆地球科学问题的深入学术研讨和相关学科领域的前进发展起到了推动作用,吸引了优秀年青学者和研究生的加入。

研讨会结束前,徐义贤教授、高原研究员、罗银河教授分别代表组委会和各自所属学术组织,对联合举办方、承办方及会务组表示感谢。这次研讨会的组委会成员是:熊熊、高原、艾印双、张怀、罗银河。会务组由周群峰、张莹、王士琛、杨小舟、李国辉等十多人组成。来自国内外33个高校和科研院所的100多位专家学者和研究生参加了这次学术交流研讨会。

学术交流之后,与会代表们前往黄冈大别山进行地质与地貌野外考察,主要考察了大别山南麓丹霞地质地貌以及淮阳山字形构造体系。之后,代表们参观了中共一大代表、党的创始人之一的陈潭秋烈士故居,体验红色文化,传承红色精神,深刻缅怀陈潭秋烈士的英雄事迹。

(中国大陆动力学专业委员会、固体地球物理委员会)

9月11日至13日,中国地球物理学会水利电力分会2024年学术年会在西安召开,年会由中国地球物理学会水利电力分会主办,中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司(以下简称西北院)承办,陕西省地球物理学会、长安大学、陕西省水力发电与新能源工程学会协办。共有来自水利电力行业、高校、科研院所、交通、城建、地质调查、有色、核工业、仪器厂商等系统的95家单位200余位专家、学者、代表出席了本次学术年会,会议规模和参会人数创新高。

开幕式由水电分会秘书长李电波主持,水电分会会长张建清代表主办方致辞,对来自全国各地的专家学者表示诚挚地欢迎,对承办单位领导的大力支持,精心策划、部署,各位组织者、工作人员的辛勤付出表示衷心的感谢!中国地球物理学会副理事长兼秘书长郭建、陕西省地球物理学会会长冯宏,西北院党委副书记周俊、中国建筑学会工程勘察分会副理事长刘云祯,分别代表上级学会、协办单位、承办单位和兄弟学会致辞,对与会嘉宾表示热烈欢迎并预祝大会圆满成功。

本届大会分为特邀报告、专题报告、论文宣讲及专业仪器设备展览等多个环节,旨在搭建一个交流思想、分享成果、增进友谊的平台,共同探讨水利水电领域的前沿问题,分享最新研究成果,加深彼此交流合作,推动产学研用的深度融合,促进地球物理学以及我国水利水电事业高质量发展。

大会邀请了长安大学教授李貅、东华理工大学副校长邓居智(陈辉代讲)、西北院副总工李树武分别以《地空瞬变电磁探测新方法、新技术》《渗漏隐患的耦合电场探测技术及应用》《物探检测技术在多领域的创新应用与拓展》为题作大会特邀报告。各位专家分享了他们在各自研究方向的发展态势和最新成果,与会专家学者积极提问,进行了深入的交流与精彩的讨论。

大会筹备期间共收到投稿论文75篇,其中27篇论文在学术报告环节集中汇报。报告以水利水电工程建设与工程物探为主题,围绕水利电力工程运行期阶段、引调水工程建设、新型储能发电勘察与检测、人工智能数字化赋能以及城市建设等5个方向中的地球物理探测、检测、监测新技术、新方法、新装备的应用研究进行了深入交流,为参会者提供了深入了解行业动态、交流学术成果的机会;13位仪器厂商代表向大会展示了最新的地球物理仪器设备与研发成果,受到与会代表的广泛关注和重视。

闭幕式上,中国地球物理学会水利电力分会副会长陈宗刚致辞,他表示,本次投稿的每一篇论文皆是作者心血与智慧的结晶,展现了大家在水利电力地球物理领域的深耕细作与创新精神,他对部分表现优秀的论文作者及其团队学术造诣与研究能力表示肯定,号召与会同仁继续保持对科研的热爱与执着追求,勇攀学术高峰,勇于探索创新,共同推动水利电力地球物理事业的繁荣发展。

与往届会议相比,本次会议规模更大、成果更多、代表性更强。两天的会议进程与丰富的内容输出,让大家欣喜地看到,水利水电工程物探从上世纪的破土而出,走向了今天的欣欣向荣,繁荣发展。相信在业界同仁薪火相传、共同努力下,水电物探一定会在未来结出更多丰硕的成果。

(水利电力分会)

中国地球物理学会地球物理技术委员会第十一届学术会议暨“依托先进科学装置•探索深地深海深空”研讨会,于2024年9月21日在湖北省武汉市华中科技大学国家精密重力测量科学中心顺利召开。

本次会议由中国地球物理学会地球物理技术委员会等10家单位主办,华中科技大学和中山大学承办,国家精密重力测量科学中心等单位协办。相关高校、科研院所及企事业单位500余专家学者参会,大会共收到会议论文投稿149篇。大会邀请报告15个,专题报告84个,仪器推介报告9个,海报展示65个,仪器展览展示17家。

会议开幕式由华中科技大学国家精密重力测量科学中心主任周泽兵教授主持,地球物理技术委员会邓明主任、华中科技大学高亮副校长、中国地球物理学会郭建副理事长兼秘书长分别致辞。中国科学院院士、中国工程院院士、武汉大学李德仁教授作了《论天地互联的智能遥感卫星——从珞珈系列卫星到东方慧眼星座》报告,中国科学院院士、中山大学天琴中心与华中科技大学引力中心首席科学家罗俊教授作了《空间引力波探测天琴计划进展》报告,中国工程院院士、吉林大学林君教授作了《地球物理仪器传承、创新与发展》报告,中国科学院院士、中国科学院精密测量科学与技术创新研究院孙和平研究员作了《地球重力场时空变化及其在地球科学研究领域中的应用》报告。

此次学术盛宴不仅汇聚了国内顶尖的院士专家,也吸引了众多中青年科学工作者,共同探讨深地探测、深海探索、深空研究等领域的重力测量技术,以及时间频率精密测量、大型工程精密测量和地球物理方法与仪器的最新研究成果。本次会议的召开将会进一步推动相关领域的学术研究与技术创新,更好地服务社会发展及国家战略需求。

(地球物理技术委员会)

中国地球物理学会构造物理化学专业委员会主办,山东黄金集团有限公司、中国地质科学院地质力学研究所、山东省地质矿产勘查开发局第三地质大队、山东省黄金协会“产学研”四家单位联合承办的第三届“构造物理化学理论和应用学术研讨会”,于2024年9月25-28日在山东烟台成功召开。会议的核心议题是“构造成矿系统研究与隐伏矿床预测”。来自教育部14所高等院校,中国科学院2个研究所,自然资源部中国地质调查局3个研究院(所)、1个地调中心,中国地震局1个监测中心,有色系统2个地调中心(公司),5个省级研究(地调)院(局),2个科技出版机构,2个研究协会,29家大中型地勘及采选企业的208位嘉宾、专家、学者、研究生和技术人员参加了会议。

开幕式由构造物理化学专业委员会主任张宝林研究员主持。中国工程院毛景文院士通过视频向大会的成功召开发来热烈的祝贺,并指出:构造控矿是战略性矿床找矿突破的关键,加强地质力学矿田构造和构造物理化学研究正逢其时!他预祝“构造物理化学理论和应用学术研讨会”取得重要成果,在国家新一轮找矿突破行动中发挥巨大作用。山东黄金集团有限公司李航党委书记兼董事长介绍了公司近年在国内外的快速发展,介绍了山东黄金集团和地质力学研究所、中国地质大学的40年产学研合作的理论与实践成果,欢迎科研院所的科技人员继续支持公司的建设和发展。中国地球物理学会郭建副理事长兼秘书长介绍了构造物理化学在基础理论和地质找矿的重要创新作用,鼓励推进中国地球物理学会的建设和发展。中国地质调查局地质力学研究所郭涛副所长强调地质力学在胶东深部找矿中的开拓性工作,指出构造物理化学是地质力学理论方法的新发展。山东省地质矿产勘查开发局第三地质大队党委安茂国副书记的发言代表了山东地勘单位的希望,他欢迎各科研院所、专家学者前来参会,共同推进胶东资源、能源和环境建设。构造物理化学专业委员会首届主任吕古贤研究员致辞,他强调,构造物理化学是在胶东玲珑金矿和焦家金矿地质基础上产生发展起来的,构造物理化学是地质力学研究所、中国地质大学与山东黄金集团长期产学研结合的成果,祝贺本次大会顺利召开,希望构造物理化学专业委员会继续发扬学科交叉的特点和优势,坚持“继承发展、求实创新”的科研作风,为我国科技自主创新和新一轮找矿战略突破行动做出更大的贡献,为资源能源与环境可持续发展提供更多的科学技术支撑。

会议充分体现构造物理化学多学科交叉的特点,安排了11个大会特邀报告,由王宗秀研究员、杨立强教授、曹代勇教授和焦建刚教授主持。中国科学院邓军院士作了题为“复合造山与复合成矿系统”的报告,不仅提供了巨大的资料信息量,而且对于我国复合大陆成矿系统进行了具体划分和厘定,对其分布特色和找矿预测方法进行了详细报告,把成矿系统提高到新的研究水平。中国科学院胡瑞忠院士作了题为“华南卡林型金矿成矿作用:背景、过程、预测”的报告,其关于中国卡林金矿区的研究成就,资料令人耳目一新,研究思路新颖科学,先进技术方法解决了多年来成矿时代、成矿来源、成矿模式等难题,提出的“上脉-下体”成矿和找矿模式,是令人信服的科研成就。中国科学院侯增谦院士正在野外考察,他用在线方式作了题为“青藏高原铅锌矿:从理论创新到找矿突破”的报告,介绍了两个矿区研究及找矿成果,采用构造岩相填图结合构造-物探勘查方法,突破了长期见化探异常找不到矿的难题,获铅锌矿资源量788万吨。中国地质科学院地质力学研究所吕古贤研究员作了题为“地质力学基本概念的研究与应用”的报告,为纪念李四光1953年“关于地质构造的三重基本概念”论文的发表,在几十年的新资料新成果提出“地质力学三重基本概念”,强调地块的多层次的分解,地块的构造带和构造地块分类,突出连续性结构面的三维应力-应变观测和分析方法,提出新概念,“构造体系,是有地壳规模和具板块动力学成生联系的构造形迹组合”。在应用方向和勘察方法等方面,探讨地质力学学科的发展。

山东黄金集团有限公司李文正高级工程师作了题为“胶西北金矿成因模式与勘查实践”的报告、中国地质大学(北京)杨立强教授作了“热液成矿系统构造物理化学机理”的报告、中国地质大学(北京)颜丹平教授作了题为“造山带前陆逆冲带扩展的构造物理模拟”的报告、中国科学院地质与地球物理研究所范宏瑞研究员作了题为“胶东金巨量堆积机制”的报告、山东省地质科学研究院于学峰研究员作了题为“胶东金矿深部探测理论技术进展与找矿突破”的报告、中国地质科学院地质力学研究所陈柏林研究员作了题为“液压致裂含矿构造的主要特征”的报告、有色金属矿产地质调查中心方维萱研究员作了题为“论变形构造岩相层次划分与成岩成矿”的报告。这些高屋建瓴的报告聚焦了绿色可持续发展和双碳目标,提出了宜居地球系统科学和能源资源、灾害环境研究的发展战略。代表们踊跃参会,分享了报告人厚积薄发的国际一流研究成果和理论方法,感觉深受启发,会场互动交流气氛热烈。

会议根据构造物理化学主要研究方向和代表的积极参与情况,设置了9个分会场,安排了84个口头报告(含49个主题报告),其中第二、第三、第六分会场由中国地质大学(北京)组织,第四、第五分会场分别由山东黄金集团有限公司和山东省地质矿产勘查开发局第三地质大队组织,150余位代表踊跃参与了各个分会场的学术报告和讨论。会议还编制了电子版的论文摘要集,收录了17篇摘要。

这些报告和摘要系统地介绍了代表们最新的研究成果,极大地开拓了参会代表的思想和视野。各分会场的讨论气氛积极热烈,报告人与提问者之间的学术思想火花碰撞,不断产出新的交流合作契机。承办单位和协办单位在会前做了广泛的宣传联络,吸引了山东当地多个矿山企业和地勘单位的领导和技术人员参会,显著扩大了会议的影响力,组委会对中青年技术人员提供了优惠的注册条件,为进一步开展产学研合作奠定了基础。

会议期间,35名高校研究生和企业中初级技术人员在7个分会场做了口头报告。组委会专家评选出优秀青年报告11个,分别是中国地质大学(北京)博士生杨伟、张鑫明、张瑞锐、叶小蒙,研究生赵红星,山东黄金集团地质研究院博士高麟,锡林郭勒山金白音呼布矿业有限公司工程师李艳辉,山东理工大学研究生宋吉杰,山东科技大学研究生常乐,中南大学研究生韩国栋,以及山东艺术学院研究生陈富豪。这些优秀青年人才的报告选题紧扣构造物理化学研究前沿,阐述脉络清晰,内容准备细致全面,回答问题简洁求实,为构造物理化学的后续发展储备了有生力量。

本次会议首次设立了参展商项目,构造物理化学专业委员会、山东黄金集团有限公司、山东省地质矿产勘查开发局第三地质大队、山东金山地质勘探股份有限公司、《地质力学学报》编辑部、科学出版社地质分社、烟台金鹏矿业机械有限公司、山东鑫海矿业技术装备股份有限公司、北京阳光创译语言翻译有限公司等在会场外布置了展位。

山东黄金集团有限公司、山东省地质矿产勘查开发局第三地质大队、山东省黄金协会、北京阳光创译语言翻译有限公司和烟台鑫湾矿业技术有限公司派出专业团队鼎力支持会务工作。会议得到山东黄金集团有限公司、烟台金鹏矿业机械有限公司和山东鑫海矿业技术装备股份有限公司的赞助。现场考察交流活动得到山东省地质矿产勘查开发局第三地质大队和烟台金鹏矿业机械有限公司的具体协助。

第三届构造物理化学理论和应用学术研讨会的顺利召开,有益于增强地质科学理论自主创新,推进构造物理化学理论和找矿方法的研究、建设、交流与发展,推动新一轮找矿突破战略行动实施,建设绿色友好型国家安全环境。

(构造物理化学专业委员会)

内蒙古地球物理学会第一届一次理事会议于2024年7月19日在呼和浩特市召开。来自内蒙古自治区地震局、内蒙古自治区地质调查研究院、内蒙古工业大学、内蒙古有色地质矿业(集团)综合普查有限责任公司、内蒙古联邦地质勘查公司、中国地质调查局呼和浩特自然资源综合调查中心等23家单位的31位理事参加会议,会议由学会会长张宝山主持。

会议伊始,学会秘书长牛兴国对学会上一年度的工作进行了总结,对下一步工作进行了安排。于美超理事就学会的财务情况向参会代表进行了汇报。之后,会议审议并表决通过了关于增补更换部分理事、设立科技奖项、成立专家委员会、评选优秀论文、设置临时党支部等六项提案。

最后,参会理事积极建言献策,在学会会员发展、学会公众号建设、充分发挥学会纽带桥梁作用、加强学会内部交流与外部联系等方面提出了很多很好的意见与建议,充实了学会2024年重点工作计划,并对学会改革发展、进一步提升服务能力起到了积极作用。在热烈的讨论中,内蒙古地球物理学会第一届一次理事会圆满结束。

(内蒙古地球物理学会)

第三届“一带一路”地球物理国际论坛(The Third "the Belt and Road" Geophysical International Forum)于2024年9月7日至9月10日在陕西省西安市长安大学顺利召开。

本次论坛由中国地球物理学会、陕西省科学技术协会支持,陕西省地球物理学会、中国--上海合作组织地学合作研究中心主办,长安大学、中国科学院地质与地球物理研究所、中国地质调查局西安地质调查中心、陕西地矿集团有限公司、西北有色地质矿业集团有限公司、陕西省煤田地质集团有限公司、中国石油集团测井有限公司、中煤科工西安研究院(集团)有限公司、西藏珠峰资源股份有限公司承办,中国地球物理学会金属矿勘查专业委员会、中国地球物理学会重点实验室“地球物理场多参数综合模拟实验室”、自然资源部煤炭资源勘查与综合利用重点实验室、陕西省煤田物探测绘有限公司协办。

来自中国科学院地质与地球物理研究所、中国地质科学院、中国地质调查局西安地质调查中心、吉林大学、长安大学、北京大学、塔吉克斯坦地质总局、巴基斯坦地质调查局等国内外300多位学者参加了本次论坛。大会共邀请来自中国、塔吉克斯坦、巴基斯坦等国内外杰出学者作大会主题报告和专题报告,其中主题报告10个,专题报告102个。有14个单位和厂商在会议期间展出了最新的技术成果和各种新型地球物理仪器设备与软件。

2024年9月8日上午8:30大会开幕式和主题报告在长安大学南校区北院学术交流中心报告厅举行,中国科学院地质与地球物理研究所所长、中国地球物理学会理事长、中国科学院院士底青云,中国工程院院士汤中立,中国科学院地球环境研究所研究员、中国科学院院士周卫健,吉林大学教授、中国工程院院士林君,中国地球物理学会副理事长兼秘书长郭建,中国地质科学院研究员、副院长吕庆田,陕西省科学技术协会党组书记李豫琦、长安大学校长沙爱民等专家领导出席论坛。会议开幕式由长安大学副校长陈建勋主持。长安大学校长沙爱民、中国地球物理学会理事长底青云院士、陕西省科学技术协会党组书记李豫琦、中国-上海合作组织地学合作研究中心主任李建星分别致辞。

长安大学校长沙爱民在致辞中指出,深部矿产资源勘查已成为新一轮找矿突破战略行动和我国未来矿产勘查的重要方向,长安大学将充分发挥人才和科研优势,助力新一轮找矿突破战略行动,支撑国家能源资源安全保障重大需求,为推动我国由地质大国迈向地质强国作出新的更大贡献。

底青云院士代表中国地球物理学会对与会的各位嘉宾、专家表示欢迎和诚挚谢意。她强调,我国矿产资源消费量庞大,位居全球前列,但国内资源供给难以满足需求,对外依赖度显著,尤其在油气、锂矿、镍矿等重要矿产上,中国进口量占消费比重较高,凸显了资源安全保障的紧迫性。本次论坛积极响应国家号召,充分发挥了陕西省“一带一路”重要节点作用与资源综合勘探技术优势。并表达了对本次论坛的殷切希望和衷心祝愿。

陕西省科学技术协会党组书记李豫琦对论坛的召开表示祝贺,向中国地球物理学会、对长期以来支持省地球物理学会发展的专家学者和各界朋友表示衷心的感谢。他指出,随着“一带一路”倡议的深入推进,陕西省作为丝绸之路经济带的重要枢纽,在经济、科技、文化等众多领域积极响应国家号召,充分发挥科技创新资源优势,为资源勘探、灾害防控、环境保护等方面提供了强有力的技术支撑。陕西省科协将继续加强与全国学会的沟通联系,充分发挥科协组织优势,进一步加强国际科技合作,在推动地球物理领域科技创新,实现高质量发展的征程中再展新作为。

中国-上海合作组织地学合作研究中心主任李建星在致辞中讲到,上合组织地学中心是国家间政府层面的开放性合作交流平台,聚焦欧亚资源环境与地球科学,促进成员国地学合作交流,推动科技创新、信息共享与人才培养,服务跨国投资及可持续发展,在地质调查、矿业、投资及青年培养等领域合作密切。

底青云、Murodov Davlatkhudzha、林君、潘彤、亚瑟、吕庆田、殷长春、严志财、张浩、李貅、王瑞廷等院士专家在开幕式后作了主旨报告。

中国科学院地质与地球物理研究所所长、中国地球物理学会理事长底青云院士作了题为《深部探测技术装备及应用》的特邀报告。底院士深度剖析了探测技术的市场需求,强调了高精度、大深度的紧迫性。她指出无人机载电磁、航空重力梯度仪等技术在国内外具有巨大的应用潜力。地下探测技术,如地震勘探、电磁探测,虽有进展,但与国际先进水平仍有差距。呼吁加强跨学科合作,提升我国深地探测技术竞争力。

塔吉克斯坦国家科学院地质、地震工程与地震学研究所Murodov Davlatkhudzha博士作了题为《Deep lithospheric structure of the Pamir-Tibetan plateau derived from seismic waves》的特邀报告。Murodov Davlatkhudzha博士通过对比青藏高原与帕米尔高原的数据,揭示了二者的显著差异,这一发现新颖独特。基于此,他进一步推断塔吉克斯坦的资源分布特征,为该国资源勘探与合理利用提供了科学依据。

吉林大学林君院士作了题为《移动平台电磁探测系统级应用》的特邀报告。林院士创新性地将电磁探测技术应用于移动平台,通过将探测装置集成于运载工具上,极大缓解了作业难度,提升了探测效率与灵活性,为复杂环境下的资源勘探开辟了新路径。

青海省地质矿产勘查开发局潘彤教授作了题为《柴达木钾盐勘查过去、现在、未来》的特邀报告。潘教授强调,钾盐作为我国战略资源,青海湖下蕴藏的可开发潜力值得重视。他认为,深入探索地下矿藏,尤其是钾盐资源,地球物理方法是不可或缺的,其精准探测能力将为我国资源安全提供坚实保障。

巴基斯坦地质调查局亚瑟博士作了题《Alluvium Covered Siah Diq porphyry Cu-Au prospect-a newly discovered porphyry copper-gold system in the Tethyan Chagai volcano-magmatic arc, SWPakistan, Using Integrated Geophysical Surveys and Drilling》的特邀报告。亚瑟博士倡导综合地球物理技术在矿产勘探中的应用,特别强调电阻率法的重要性。亚瑟博士指出,为提升勘探效率与精度,需加强跨领域合作,共享资源与技术,共同推动地球物理找矿技术的革新与发展。

中国地质科学院吕庆田教授作了题为《从矿床勘查到成矿系统多尺度探测——成矿找矿学新方向》的特邀报告。吕庆田教授提了出成矿系统、找矿系统科学理念,通过华南地区典型案例,详述了系统架构与成矿模式,为矿产资源的精准定位与高效开发提供了理论指导与实践案例。

吉林大学殷长春教授作了《Artificial intellengence applied in EM Geophysics》的特邀报告。殷长春教授在电磁数据处理中,融合人工智能技术,运用字典学习进行高效去噪,结合压缩感知、随机梯度方法、曲波变换、小波变换等技术,提升了反演精度与效率,为地质勘探提供更精准的数据支持。

西藏珠峰资源有限公司塔中矿业总经理严志财作了《塔国阿尔登-托普坎铅锌多金属矿田深边部找矿突破》的特邀报告,该公司在与塔国合作中地球物理探测成果斐然,为国际地质合作与交流搭建了桥梁,贡献了重要力量。

长安大学李貅教授作了题为《山地深部找矿的新方法——多分辨地空瞬变电磁探测新方法》的特邀报告,李貅教授重点推介了微分脉冲激发的多分辨低空瞬变电磁偏移成像技术与瞬变电磁辐射理论,为深部矿藏探测提供了创新思路与科学依据。

西北有色地质矿业集团有限公司副总经理王瑞廷教授作了题为《南秦岭主要矿床综合物探找矿示范》的特邀报告,王瑞廷教授致力于探索高效的物探找矿方法组合,通过不断的试验和验证,成功提高了探测的精度、深度和速度。这些创新的方法组合在验证后得到了推广应用,为矿产资源的勘探工作提供了强有力的技术支持。

9月9日,会议专题报告在长安大学南校区东院地学科技大厦3楼就十二个专题102个专题报告展开演讲和讨论,它们分别是:

1.“一带一路”矿产资源找矿战略突破

2. 西部矿产绿色开发与环境保护

3. 深部高精度动态探查新技术新装备

4. 井中地球物理技术

5. 油气深部资源勘探与开发

6. 地热田与深部清洁能源探查与开发

7. 煤炭勘探与开发

8. 航空与地空地球物理技术

9. 金属矿综合勘查方法技术

10. 深部空间综合利用与勘探技术

11. 人工智能与大数据地球物理技术及应用

12. 古地磁与全球变化

本次论坛是对国家“一带一路”倡议和习近平总书记“向地球深部进军”号召的积极响应,积极践行绿色发展理念,发挥陕西省“一带一路”重要节点作用与资源综合勘探技术优势,为“一带一路”沿线国家找矿突破和绿色勘探提供了技术交流平台。

(陕西省地球物理学会)

2024年9月20日,在中国地球物理学会的指导下,山东省地球物理学会在济南组织完成了2024年度山东省地球物理学会科学技术奖评审工作。

根据《关于开展2024年山东省地球物理学会科学技术奖评奖工作的通知》(鲁地物会字(2024)07号)文件的要求,在申报期间共收到33家会员单位申报项目82项,学会秘书处初审,符合评奖要求。经山东省地球物理学会科学技术奖评审委员会评审,评选出获奖项目43项,其中特等奖5项,一等奖15项,二等奖23项。

根据《山东省地球物理学会科学技术奖奖励办法》(2024年修订版)和《山东省地球物理学会科学技术奖奖励办法实施细则》(2024年修订版)的要求,特等奖奖励比例不超过15%,一等奖奖励比例不超过35%,二等奖奖励比例不超过30%。

2024年度山东省地球物理学会科学技术奖获奖项目公示公布后,学会将召开会议进行表彰,鼓励科技人员积极为地球物理事业发展、为国民经济建设服务做出新贡献。

(山东省地球物理学会)

9月29日,山西省地球物理学会在太原召开学会换届选举委员会第二次会议,通报了学会换届筹备、上报审批情况,研究了第五次会员代表大会的相关事宜,会议由刘鸿福理事长主持,换届委员会16人出席了会议。

会议首先介绍了按照山西省科协、山西省民政厅文件精神上报换届材料后的审批意见,拟修改补充部分和需要补做的工作。

关于第五次代表大会的安排,拟在换届之后,召开学会2024年学术交流会,将邀请有关专家作专题学术报告与学会会员学术交流结合在一起进行。

代表大会会议期间,将进行第四届理事会工作报告、学会章程修改报告、学会财务报告;讨论学会会费收缴办法,选举第五届理事会、常务理事会、产生新一届理事长、副理事长、秘书长;产生新一届监事会,选举新一届监事长。

第五次会员代表大会暨2024年地球物理学术交流会由山西省第三地质工程勘察院有限责任公司与山西晋煤集团技术研究院有限责任公司承办,会议地点拟定晋中市榆次区大学街,时间为10月下旬。会议欢迎领导指导,欢迎仪器公司参展。

(山西省地球物理学会)

2024年9月4日上午,美国地球物理联合会(American Geophysical Union,简称AGU)主席Lisa Graumlich,首席执行官 Janice Lachance,负责科学、全球拓展合作、期刊的三位副主席及中国区编辑等一行到访我会进行交流访问。中国地球物理学会理事长、中国科学院地质与地球物理研究所所长底青云院士,学会副理事长兼秘书长郭建研究员、副秘书长胡敏,中国科学院地质与地球物理研究所副所长万博研究员及部分科研骨干参加会谈。会议由万博研究员主持。

底青云院士对AGU代表团的到来表示热烈欢迎,科技处处长许晨曦介绍了中国科学院地质与地球物理研究所的历史沿革、基本情况、科研布局和进展,郭建副理事长兼秘书长介绍了中国地球物理学会的历史概况及与AGU开展的长期合作情况。Lisa Graumlich与Janice Lachance全面介绍了AGU在全球的影响力、活动交流、科学期刊等情况。双方就如何积极参与AGU活动、AGU期刊运行等内容进行了深入交流,一致认为开放合作是地球科学发展的必经之路,双方将进一步加强合作,促进共同发展。

(中国科学院地质与地球物理研究所科技处、学会秘书处)

2024年国际子午圈计划 (International Meridian Circle Program,简称“IMCP”) 研讨会于9月23日至27日在巴西圣保罗成功举办。中国科学院国家空间科学中心和巴西国家空间研究院(简称“INPE”)共同举办了本次会议,并得到了中国国家自然科学基金委员会、国际日地物理科学委员会(SCOSTEP)、北京市怀柔科学城以及巴西圣保罗研究基金会(FAPESP)的赞助。

国际子午圈计划是以我国重大科学工程--子午工程为基础,联合分布于地球东经120°和西经60°沿线的十多个国家,包括南北极台站在内的上千部科学观测仪器(主要包括地磁场与高空物理的地基探测仪器,还有地球磁层、太阳风/行星际磁场和太阳大气的有关探测仪器),对日地空间进行全方位全天候的观测,以获取全球性的观测数据,研究揭示空间天气及其扰动的传播规律和全球特征,并研究日地空间各圈层的相互关系,为应对地球灾害和全球空间安全提供科学依据。国际子午圈计划总部已于2023年在怀柔科学城设立。作为国际子午圈计划在海外建设的先行示范,中国科学院国家空间科学中心牵头在海外建立了中巴空间天气联合实验室,与巴西国家空间研究院联合建立了南美空间天气监测网,并已获取了南大西洋地磁异常区和有关空间探测的数据,开展了合作研究,取得了重要的研究成果。

国际子午圈计划已经在国内举办过多次会议。本次会议在海外举行,受到了全球空间科学界的高度关注。中国国家航天局局长张克俭为本次会议发来视频祝贺。中国科学院副院长丁赤飚院士、巴西国家空间研究院院长Clezio Marcos De Nardin博士、中国科学院国家空间科学中心副主任董晓龙研究员分别在开幕式上发表了致辞。开幕式上还公布了2024年新设立的国际子午圈青年科学家奖的6位获奖人,并由丁赤飚院士逐一颁奖。来自中国(包括澳门特区)、巴西、美国、法国、南非、智利、秘鲁、泰国、阿根廷和巴拉圭等10个国家的70余名空间科学/天气(多为地磁与高空物理研究方面的学者)研究领域的学者参加了现场会议,并作了学术报告,进行了交流和研讨。还有一些国内外学者作了线上学术研究报告,体现了国内外空间科学界对本次会议特别是国际子午圈计划的巨大热情和参与积极性。在会议报告中,与会学者分别围绕国际、区域和本国的国家空间天气探测研究计划,太阳爆发及其驱动的空间天气过程等有关问题的研究进展,地球和空间各圈层对全球气候变化影响的研究进展,南大西洋地磁异常区特性及其对地球空间的影响,空间天气地面观测网的现状与新发展等多个专题,开展了交流和研讨。

在本次会议的最后一个环节,与会代表专门讨论了如何进一步加强国际子午圈计划的联合探测和合作研究问题。代表们首先赞扬了我国率先提出的国际子午圈计划,一致认为,国际子午圈计划需要全球空间研究领域学者的共同努力,做到观测数据全球共享,充分利用地基联合探测的优势来推动空间天气研究和预报的发展。这是全球空间研究领域内的学者非常期待的。

本次国际子午圈计划会议进一步推动了空间天气探测和研究领域的国际合作,将进一步促进我国提出的国际子午圈计划的深入发展。

(地磁与高空物理委员会)

中国地球物理学会会讯

(季 刊)

2024年 第3期 总第168期

|

|

主办:中国地球物理学会 |

编辑出版:《会讯》编辑部 |

|

|

|

主编:胡敏 |

本期责任编辑:董静 |

|

|

|

邮编:100029 |

发行:倪一超 |

|

|

|

地址:北京市9825信箱中国地球物理学会《会讯》编辑部 |

联系电话:010-82998024 |

|

|

|

学会网址:http://www.cgs.org.cn |

电子信箱:zgdqwl@163.com |